スタバのエシカルな取り組みって知ってる?|美味しさのカギと私たちにできること

Contents

いつも何気なく手にしているスターバックスの一杯。スターバックスは世界的に有名なコーヒーブランドとして知られていますが、気候変動・貧困・食品ロスといった社会課題に向き合う、数々のエシカルな取り組みがあることをご存じでしょうか?

この記事では、スターバックスのエシカルでサステナブルな取り組みや、私たちにできるアクションまで紹介します。日ごろ口にしている美味しいスターバックス(以下、スタバ)の味の秘訣を知り、エシカルな生活に役立ててみてください。

スタバが大切にする「エシカル調達」とは

まず、スターバックスが取り組む「エシカル調達」についてご紹介します。

コーヒー豆の調達の裏側

スターバックスによる「グローバル環境レポート2024」によると、スターバックスのコーヒー豆は、2023年時点で99%以上が倫理的に調達されたものとされています。

この「エシカル調達」を支えているのが、C.A.F.E.プラクティス(Coffee and Farmer Equity)という、スターバックス独自の倫理調達基準です。2004年に導入されたこのプログラムは、環境保全団体コンサベーション・インターナショナルと共同で開発されたもので、現在もスターバックスのコーヒー豆調達方針の根幹をなしています。

C.A.F.E.プラクティスの特長は、単なる品質管理やコーヒー農園との取引契約だけにとどまらず、以下の4つの構成要素から農園を多角的に評価している点にあります。

- 品質基準:すべてのコーヒーを購入前にテイスティングし、香りや味わいなど品質を満たすかどうかを評価

- 経済的な透明性:生豆の代金のうち、生産者に支払われた金額などが支払証明書で明示されているかを評価

- 社会的責任:児童労働の禁止、安全な労働環境の確保、労働者の人権が守られているかを評価

- 環境面でのリーダーシップ:農薬や水資源の管理、森林や生態系の保全など、環境への配慮が実践されているかを評価

また、このプログラムでは、第三者機関の監査により検証されます。現地にはスターバックスのグローバルコーヒークオリティチームも訪問し、農家と直接対話しながら品質や持続可能性を共に追求しています。

こうした包括的な取り組みによって、スターバックスは「良い豆を選ぶ」だけでなく、「生産地の未来を明るくする」調達を実現しています。

生産者を支える取り組み

スターバックスのエシカル調達は、高品質な豆を確保するだけでなく、生産者の生活や地域社会の持続的な発展を重視しています。そのために、調達基準の整備、現地拠点でのサポート、農業技術や経営知識の教育など、多角的な取り組みを展開しています。

その具体的な方法を順に見ていきましょう。

C.A.F.E.プラクティスとフェアトレード認証の違い

スターバックスのC.A.F.E.プラクティスは、一見するとフェアトレード認証と似ていますが、目的や仕組みに違いがあります。フェアトレードは、生産者に最低価格保証やプレミアムを提供することで公正な貿易を支援する枠組みです。

一方、C.A.F.E.プラクティスでは、価格保証ではなく品質・持続可能性・人権・環境保護など多角的な評価を通じて、生産者の収入向上と自立を支えることを目指しています。

また、スターバックスは、品質の高い豆にはより高い価格を支払う仕組みを導入しており、単なる「最低価格保証」よりも、生産者自身が努力と技術によって利益を伸ばせる構造になっています。フェアトレードについて詳しくは下記の記事で解説しているので、もっと知りたい方は以下をご覧ください。

ファーマーサポートセンターを世界9カ国以上に設置している理由

C.A.F.E.プラクティスの理念を実現するために、スターバックスは2004年にコスタリカで最初のファーマーサポートセンターを設立しました。

以降、2021年時点で世界9カ国以上に展開し、現地のコーヒー農家を支援しています。これらのセンターでは、スターバックスの農学者が技術指導や研究活動を行い、品質向上や収穫量の増加、コスト管理を支援しています。

また、農法の共有や研究成果の公開を通じて、生産者の自立と環境保全を両立させることが、センター設立の目的です。

農家の自立と品質向上を支える教育プログラム

C.A.F.E.プラクティスは、農家に対し「ただ基準を守るだけ」ではなく、成長と自立を後押しする教育的プログラムとして機能しています。

ファーマーサポートセンターでは技術指導を行うとともに、品質向上が収入に直結する価格制度を通じて、農家にとって品質改善の明確なインセンティブを提示しています。

もし基準に満たなかったとしても、改善の機会が提供され、継続的な支援によって将来の取引の可能性が保たれます。また、生産者をカッピングルーム(品質評価を行う施設)に招き、テイスティングを通じて香りや味の基準を直接共有するなど、対話を重視した品質教育も実施しています。

こうした取り組みによって、生産者はスターバックスとともに高品質な一杯を生み出すパートナーとして成長できるようになっています。

スタバのサステナブルな一杯を支える最新の取り組みとは

スターバックスは、「ビジネスと社会貢献を両立する」ことを掲げ、商の原材料調達だけでなく、店舗運営や製品提供のあらゆる場面でサステナブルな取り組みを進めています。

ここでは、カップやストロー、店舗設計、食品廃棄など、日々の営業活動における最新の取り組みを紹介します。

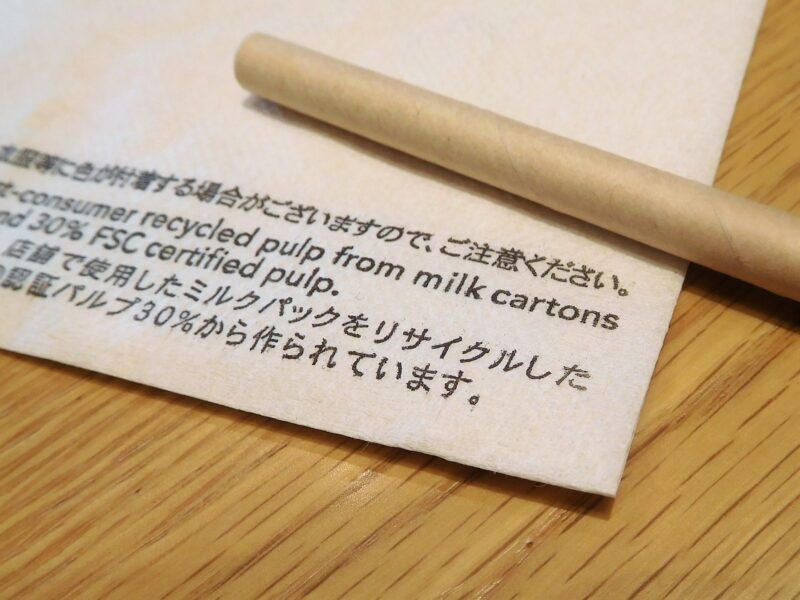

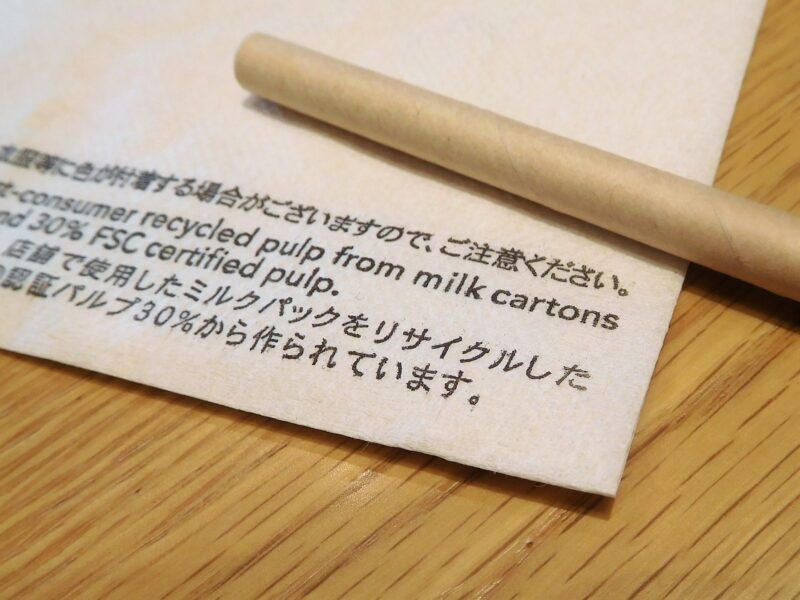

環境にやさしいカップとストロー

スターバックスでは、使い捨てプラスチック削減のため、容器素材の見直しを進めてきました。特にストローは2025年から紙製ではなく、植物由来のバイオマスプラスチック製ストロー(Green Planet®)へと切り替えられています。

これにより、石油由来のストローに比べて生分解性が高く、軽量で使いやすいというメリットも実現しています。また、お客様がご自身のタンブラーやマグカップを持参すると、ドリンク購入時に22円(税込)の割引が受けられる制度を導入しています(一部店舗を除く)。

この取り組みは、資源節約に協力したことへの感謝の意味が込められており、スターバックス以外の容器でも対象となります。

加えて、スターバックスが販売するリユーザブルカップもこの割引制度の対象となっており、手ごろな価格と繰り返し使える利便性から、環境配慮の第一歩として多くの人に選ばれています。

店づくりもエコに

スターバックスは、環境負荷を減らすためにグリーンストア(環境認証店舗)の展開も進めています。

再生可能素材を使った内装や、節水・省エネルギー設計を導入した店舗は、地域や自然との調和を意識したデザインが特徴です。

また、スターバックスは2030年までに温室効果ガス、廃棄物、水使用量を50%削減するというグローバル目標を掲げており、店舗運営を通じて気候変動への責任を果たす姿勢を示しています。

「フードロス削減」への挑戦

スターバックスは、売れ残った食品を無駄にせず、社会に役立てる取り組みを世界各地で進めています。

米国では「FoodShareプログラム」を通じ、店舗で余ったフードを冷蔵保存し、毎日フードバンクへ寄付しています。2024年時点では6,300万食以上が届けられました。

ヨーロッパでは、フードシェアアプリ「Too Good To Go」と提携し、12か国・1900店舗以上で販売を実施しています。アジアでも、インドやタイなどで寄付活動が広がっています。日本でも、閉店前に販売期限が近い食品を割引販売し、その一部を子ども食堂支援団体「むすびえ」に寄付する「フードロス削減プログラム」を実施しています。

寄付活動だけでなく、新潟エリアの店舗パートナーが子ども食堂でクラフトワークショップを行うなど、地域とのつながりを大切にした活動も展開しています。

こうした取り組みは、食品ロスを減らすと同時に、地域社会への貢献にもつながっています。

世界とつながる!ユニークなスタバのエシカル事例

ここでは、日本以外にユニークな取り組みをしている海外の事例を紹介します。

海外の最新ストア事例

スターバックスは世界各国で、その土地ならではの環境課題に対応した持続可能な店舗づくりを進めています。たとえば台湾のスターバックス全店舗では、2022年以降、リユーザブルカップを借りられる「Borrow A Cup」プログラムを展開しています。

これは使い捨てカップ削減に向けたもので、アプリ経由のデポジット制でレンタルカップの回収と洗浄を実施しています。また韓国・済州島の店舗では、台湾の店舗と同様の「リユーザブルカップサイクルシステム」を導入しており、韓国内で2025年までに使い捨てカップを全て廃止する予定です。

さらに、米国シアトルのキャピトル・ヒルにある「スターバックス リザーブ ロースタリー」は、環境や倫理に配慮したスターバックスの精神を象徴する特別な店舗です。

2014年、世界初のロースタリーとしてオープンしたこの空間では、世界中から厳選した高品質な豆をその場で焙煎し、抽出、提供するまでのすべての工程を五感で体験できます。

建材にはリサイクル素材が活用され、持続可能なコーヒー調達を体感できる仕組みも導入しており、生産地とのつながりやトレーサビリティを重視した展示や体験を通じて、消費者がコーヒーの背景に意識を向けられるよう工夫されています。

日本での地域連携型プロジェクト

日本でも、スターバックスは地域の魅力や資源を生かしたサステナブルな取り組みを展開しています。たとえば、「ご当地マグ」や「地域限定リユーザブルカップ」は、地域の風景や文化をデザインに取り入れたアイテムとして人気を集めており、観光や地域活性にもつながっています。

また、地域ごとの魅力を発信する取り組みとして、地元農産物を使った限定メニューを展開することもあります。

たとえば2021年夏に行われた「47 JIMOTO フラペチーノ」の「瀬戸内レモン & シトラスじゃけえ フラペチーノ」や「沖縄 かりー ちんすこう バニラ キャラメル フラペチーノ」などは、輸送距離を短くすることでフードマイレージの削減にもつながっており、地域活性と環境配慮を同時に実現する試みとなっています。

さらに、2024年夏には、見た目の理由で市場に出せなかった規格外バナナを活用した「もったいないバナナ フラペチーノ」を一部地域で限定販売しました。「もったいないバナナプロジェクト」を行う株式会社Doleは、現在「もったいないフルーツ」プロジェクトとしてパイナップルなど他の青果にも展開を広げており、今後のコラボレーション拡大にも注目が集まります。

こうした商品開発は、地域や生産者と協力しながら、持続可能な社会づくりを支えるスターバックスの姿勢を体現しています。

スタバでできる!私たちのエシカルな楽しみ方

スターバックスが取り組むエシカルな活動は、企業だけでなく、私たち一人ひとりにも関係があります。

ここからは、私たちがスタバでできるエシカルな取り組みを3つご紹介します。

マイタンブラーを持っていく

環境への負荷を減らすために、まず取り組みやすいのが「マイタンブラー」の活用です。スターバックスでは、マイタンブラーやリユーザブルカップを持参すると、22円の割引が受けられる「リユーザブル割引」が適用されます。

これは、ごみの削減だけでなく、日常的な習慣を少し変えることで環境保全に貢献できるアクションです。お気に入りのタンブラーを選ぶ楽しさも加わり、コーヒータイムがより豊かになります。

フードロスに気をつけてオーダーする

フードロスを減らす意識も大切です。スターバックスでは、ドーナツボールやカップスコーンといったシェアしやすい商品やテイクアウトサービスを活かして、食べきれる量を選ぶことができます。

友人や家族と分け合うことで、おいしさを楽しみながら無駄を減らす工夫が可能です。

こうした小さな選択が、食品廃棄を減らす第一歩になります。

エシカルな豆を選んで自宅で楽しむ

店頭では、C.A.F.E.プラクティス認証をはじめとするサステナブルなコーヒー豆が販売されています。自宅でもエシカルな選択をすることで、生産者の暮らしや環境への配慮に貢献できます。

また、こうした豆をギフトとして誰かに贈ることで、エシカルな輪を広げることもできます。

まとめ|あなたの一歩がスタバの未来をつくる

スターバックスのエシカルな取り組みは、企業だけでなく、私たち一人ひとりの行動によって支えられています。

マイタンブラーを持参する、フードロスを意識して注文する、サステナブルな豆を選ぶなど、これらの小さなアクションが、より良い社会や地球環境の実現につながります。

今日から、あなたの一歩をスターバックスで踏み出してみませんか?