SDGsとは?概念や17の目標・取り組みを分けてわかりやすく徹底解説

SDGs(持続可能な開発目標)は、地球規模の課題を解決するための国際目標として、2015年に国連によって採択されました。17の目標と169のターゲットからなるこのアジェンダは、貧困や不平等、環境問題など、私たちが直面する多くの課題に取り組むための共通の道筋を示しています。

この記事では、「SDGsとは何か?」という基本的な概念から、それぞれの目標の具体的な内容、そして世界中で行われている実際の取り組み例まで、分かりやすく徹底的に解説します。

SDGsを理解し、自分たちができるアクションを見つけるための第一歩として、ぜひ最後までお読みください。

SDGsとは

SDGsとは、「持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals)」の略称で、頭文字と、最後にあるGoalsのsを合わせて、SDGs(エスディージーズ)と読みます。

簡単に言うと、地球上の誰一人も取り残さずに、「地球によい社会」「より良い世界」を目指そうという国際的な取り組みのことです。

SDGsは2015年9月の国連サミットで全会一致でで採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に記載された、2030年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標です。

引用元:外務省 SDGsとは?

これらの目標は、持続可能でより良い世界を実現するために、すべての国が取り組むべき課題を17の目標と169のターゲットにまとめ、さらにその下に231個の指標を定めたものです。

SDGsは、地球規模での様々な課題に取り組み、2030年以降も持続可能な社会を実現させ続けることを目的としています。

そのため、すべての国が取り組むべき課題ですが、政府や企業、市民、個人も参加して取り組んでいくことが達成のために必要不可欠となっています。

SDGs17の目標

では、先ほど出てきた17の目標と169のターゲットについて解説します。

まず、17の目標から解説していきましょう。SDGsは持続可能でより良い世界を目指すことを目標に取り決めがされました。

しかし、より良い世界を目指すとなったら、何をしたら良いのでしょうか。目標が大きすぎて何をしたらいいか分からないのが実情だと思います。

そのため、17個の目標に細分化されました。17の目標は以下の画像です。

そして、17の目標ごとに平均して10個、合計169個、それぞれの目標ごとに何をしたら良いのか対策案が書かれています。

これが169個のターゲットです。

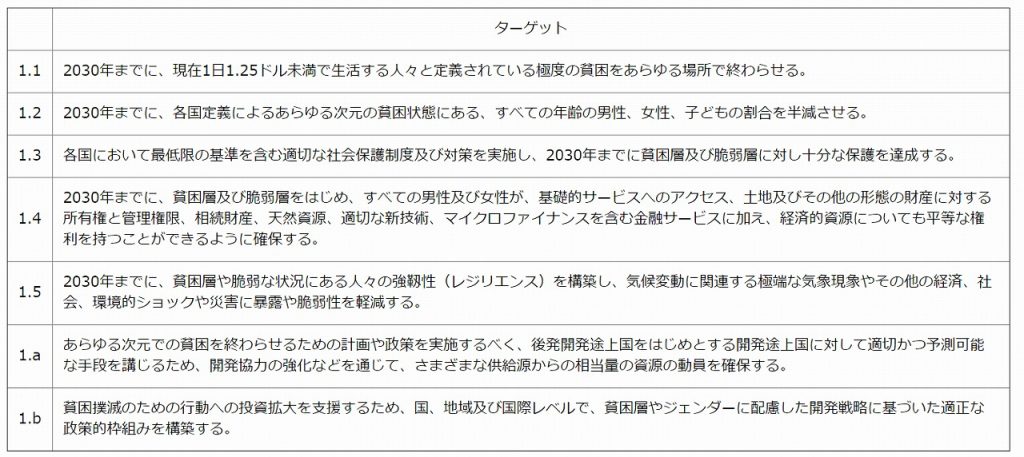

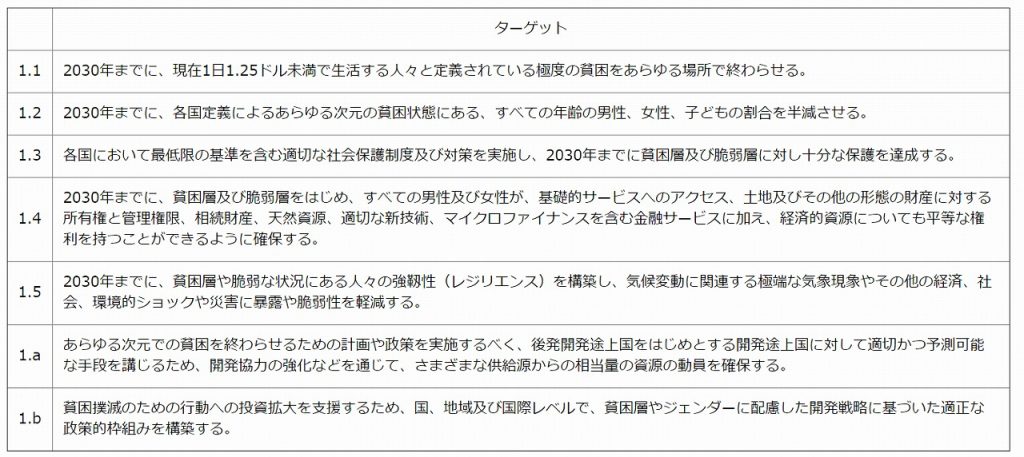

17の目標の1つ目の「貧困をなくそう」を具体的に見ていきましょう。貧困をなくすために、ここではターゲットとして以下の画像があげられています。

引用元:SDGs(持続可能な開発目標)17の目標と169のターゲット

SDGsはこのターゲットを元に世界で取り組んでいこうとしています。参考元に169のターゲットが全て記載されているので、興味のある方は確認してみてください。

参考サイト:農林水産省|SDGs17の目標と169のターゲット

SDGs231個の指標

SDGs231個の指標は、ここまでで説明した17の目標と169のターゲットを具体的に評価し、達成度を測定するために設定された基準です。

これらの指標は国や地域がSDGsの達成度を確認し、進捗状況を報告するための具体的な数値やデータを提供するものとなっています。

指標を用いることで、世界各国の状況を比較しやすくなり、どの分野で進展があるのか、どの分野で遅れているかを把握することができます。

指標は定期的に見直され、改善されています。

231個の具体的な指標についても参考元に全て記載されているので、興味のある方は確認してみてください。

参考サイト:国連統計部

SDGsとは?|17の目標の詳細

ここでは、17の目標の具体的な内容について目標別にご紹介します。

目標1 貧困をなくそう

「貧困をなくそう」は、世界でもっとも取り組む必要がある課題の一つです。

具体的な課題は「2030年までに、現在1日1.25ドル未満で生活する人々と定義されている極度の貧困をあらゆる場所で終わらせる。」をはじめ、全部で7個あります。

日本で暮らしていると値段の指標がわかりにくいですが、1.25ドルは2024年12月現在、日本円で約188円です。200円未満で1日を過ごしている人が世界にいると思うと驚きを覚える方も多いはずです。

日本に住んでいると貧困をあまり身近に感じない人も少なくありませんが、日本でも7人に1人の子供が貧困状態にありという事実があります。

親世代の貧困が子どもに大きな影響を及ぼし、大人になってからも貧困から抜け出せない、といった貧困の連鎖が世界各地で起きています。

このような負の連鎖を断ち切っていくためにも「貧困をなくそう」は、世界でもっとも取り組む必要がある課題の1つとなっています。

目標2 飢餓をゼロに

目標2では、2030年までに世界の飢餓を撲滅することを目指しています。

具体的な課題は「2030年までに、飢餓を撲滅し、すべての人々、特に貧困層及び幼児を含む脆弱な立場にある人々が一年中安全かつ栄養のある食料を十分得られるようにする」をはじめとし、全部で8つあります。

飢餓とは、食べ物を十分に得られず、栄養不足の状態にあることを指しています。飢餓になると体や脳の動きが鈍くなり、積極的な活動ができなくなったり、免疫力が弱まってしまったりします。

日本ユニセフ協会によると2023年には約7億3,300万人の人が飢餓に直面しており、世界では11人に1人、アフリカでは5人に1人の割合で飢餓状況にあるそうです。

貧困の原因としては、慢性的な貧困や自然災害、紛争などが挙げられますが、その中でも大きな割合を占めているのが食料供給のバランスです。

途上国では慢性的に食料不足な地域が多いのに対し、先進国では本来食べられるのに捨ててしまう食品である「食品ロス」の問題が起きています。

日本では、国民1人あたり、毎日お茶碗約1杯分の食べ物が捨てられています。

残さずご飯を食べたり、必要な分だけ購入することによって、食品ロスを減らすことができます。

目標2の「飢餓をゼロに」は取り組みやすいSDGsの課題の一つ。できることから少しずつはじめてみませんか。

目標3 すべての人に健康と福祉を

目標3では、「あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を推進する」がテーマに掲げられ、「2030年までに、世界の妊産婦の死亡率を出生10万人あたり70人未満に削減する」をはじめとし、13個の具体的な課題があります。

世界銀行とWHOの報告書によると、乳幼児の予防接種や妊産婦健診などの基本的な保険サービスを受けられずにいる人は全人口の半数ほどいるそうです。

この現状の解決策として、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC)があります。これは、すべての人が支払い可能な費用で基本的な保険サービスを受けられることを意味しており、注目が高まっています。

しかし、UHCの達成には近所に医療施設がない等の物理的アクセス、医療費の自己負担が高く、受信できない等の経済的アクセス、そもそも、医療機関を受信する必要があることを知らない、社会慣習的アクセスの3つを改善する必要があり、解決までの課題が多い現状もあります。

目標4 質の高い教育をみんなに

目標4では、「2030年までに、すべての子どもが男女の区別なく、適切かつ効果的な学習効果をもたらす、無償かつ公正で質の高い初等教育及び中等教育を修了できるようにする」をはじめ、10個の具体的な課題があります。

教育と聞くと子どものみを対象にしていると思う方もいるかもしれませんが、目標4では、若者、成人、障がいを抱えた人、先住民などすべての人が対象になっています。

日本で暮らしていると想像ができませんが、紛争や自然災害などにより、教育環境の整備が困難な地域にいる人の中には、1度も学校に通った経験がない人もいます。

学校に通えないことによって、文字の読み書きができず、大人になった時の仕事の選択肢が狭まるなど、目標1でも紹介した貧困の連鎖を起こす原因の1つになっています。

ここまで読んでくださっている人は気がついているかもしれませんが、実はSDGs17の目標はすべてつながっているのです。

日本や世界で起きている現状や課題を知ることが、課題解決のための第一歩に繋がります。

目標5 ジェンダー平等を実現しよう

目標5では、「ジェンダー平等を達成し、すべての女性及び女児の能力強化を行う」をテーマに9個の具体的な目標があります。

男らしさ、女らしさといった社会・文化的な性、または世の中の役割の違いによって生まれる性別のことをジェンダーといいます。

各国の男女間格差を示す指標に「ジェンダーギャップ指数」があります。ジェンダーギャップ指数は、経済、政治、教育、医療の4分野14項目のデータから算出され、WEF(世界経済フォーラム)が毎年公表しています。

2024年の指標では、日本は156カ国中120位とジェンダーギャップ指数が低いことがわかります。

このようなジェンダーの問題として、近年では、LGBTQなどがニュースでも取り上げられており、聞き馴染みのある方も多いのではないでしょうか。

日本ではまだまだ女性に対する差別や同性婚が認められていないなど、様々なジェンダー問題を抱えています。

2030年に向けてどのように解決されていくのか注目ですね。

目標6 安全な水とトイレを世界中に

目標6では、水と衛生管理に関する内容があり、「2030年までに、すべての人々の安全で安価な飲料水の普遍的かつ平等なアクセスを達成する」をはじめ、8個の具体的な目標があります。

私たちが普段使用する水の量は1日に約186リットルと言われています。特に先進国の使用量が多くなっています。

飲み水は、きれいかつ安全でなければ人々の健康を守ることができません。

しかし、ユニセフが公表しているデータによると、世界の約7.8億人の人が自宅から30分以上かかる水汲みや、十分に保護されていない水源の利用を強いられています。

また、世界で36億人もの人がいまだに安全に管理されたトイレを使用できておらず、草むらなどの屋外に排泄している状態となっています。

このような現状に日本の企業では、水を使わないバイオトイレや少量の水で流せるトイレ等を開発しています。

私たちの生活に欠かせない水がどのような形で循環しているのかを考えてみることも取り組みの一つに繋がります。

水の循環について興味を持った方はこれを機に詳しく調べてみるのも良いかもしれませんね。

目標7 エネルギーをみんなにそしてクリーンに

目標7は気候変動に関係する目標となっており、「2030年までに、安価かつ信頼できる現代的エネルギーサービスへの普遍的アクセスを確保する。」をはじめ、5個の具体的な目標があります。

目標の中に入っているクリーンとは再生可能エネルギーのことを指しています。

スマホやパソコン、電気など生活にはエネルギーが必要不可欠となっていますが、日本はエネルギーの自給率が低く、石油、石炭、天然ガスなどの化石燃料を輸入しています。

化石燃料の使用は、CO2が排出され、気候変動を引き起こす要因の1つとなっています。

しかし、日本では一人当たりの電気使用量が年間8キロワットほどと多く、世界でも上位に入る電力消費量です。

化石燃料に依存せず、太陽熱や地熱発電などのクリーンなエネルギーに切り替えていく必要があります。

電気の使用量は多く電気自給率が低い日本がクリーンなエネルギーに切り替えていくためにも、使っていない電気は消すなど、一人一人の取り組みが大切になってきています。

目標8 働きがいも経済成長も

目標8は、経済に関する内容が盛り込まれており、「各国の状況に応じて、一人当たり経済成長率を持続させる。特に後発発展途上国は少なくとも年率7%の成長率を保つ。」をはじめ、12個の具体的な目標があります。

働きがいには人材育成制度、評価処遇・配置、業務・組織管理、福利厚生の4項目があります。

上記の4項目に満足している人ほど、働きがいを感じており、仕事へのパフォーマンスが高く、働きがいを感じている従業員が多いほど、企業の業績が高くなっているとのデータもあります。

働きがいの部分では、テレワークの導入など、日本でも改革が進められています。

また、高齢者が働くことを通じて地域活性化に貢献する、シルバー人材センターがあり、老後の生活費の不足分を補うために、役割が見直されています。

目標9 産業と技術革新の基盤をつくろう

目標9では、インフラの整備や技術開発に関する内容が盛り込まれており、「すべての人々に安価で公平なアクセスに重点をおいた経済発展と人間の福祉を支援するために、地域・越境インフラを含む質の高い、信頼でき、持続可能かつ強靭(レジリエント)なインフラを開発する。」をはじめ、8個の具体的な目標があります。

インフラとはインフラストラクチャーの略称で、産業や福祉の発展に必要な公共施設を指します。

例えば、学校や病院、公園などがあり、生活関連施設だけではなく、インターネットや道路などの公共的な機能を持つサービスもインフラに含まれています。

特に道路や鉄道などの移動手段となるインフラが整備されることで、多くの人が安全に移動できるようになったりします。

また、レジリエンス(強靭)とは、回復力や復元力などを意味しています。

地震や津波などの自然災害が起こった際に、乗り越える力を持つ防災レジリエンスや災害対応力が求められています。

日本は地震大国と言われています。近い将来、多くの人が行き交う首都の近くで大きな地震が起きることも示唆されています。

自分や家族、パートナー等の大切な人を守るためにも避難経路の確認等、災害への備えをしておく必要がありますね。

目標10 人や国の不平等をなくそう

目標10では、国内や各国間に存在する不平等に関する内容が盛り込まれており、「2030年までに、各国の所得下位40%の所得成長率について、国内平均を上回る数値を漸進的に達成し、持続させる。」をはじめ、10個の具体的な目標があります。

世界不平等レポート2022によると、世界上位1%の富裕層が所有する資産は、世界全体の個人資産の37.8%といいます。

日本では上位10%が所有する資産は全体の57.8%を占めており、下位50%の人が所有する資産はたったの5.8%となっています。

このことから、一部の人口への富の集中が問題となっています。

先進国では福祉国家の衰退、発展途上国では社会保証の不備などの様々な要因が絡み合い、経済格差が拡大しています。

そこで、大切になってくるのが、フェアトレードです。

フェアトレードは公平・公正な貿易のことで、開発途上国の原料や製品を適正な価格で適切に取引することにより、途上国の生産者の生活改善・自立を目指す貿易の仕組みです。

私たちが暮らす日本のような先進国では、日用品や食料品が安く売られています。

その安さの裏には、途上国の労働者が正当な対価を得られていなかったり、生産性を上げるために農薬を使用することで、現地の環境を破壊してしまっていたりすることが発生しています。

フェアトレードの商品を選ぶことで、目標10の取り組みに協力することができます。

フェアトレードの商品について紹介している記事もあるので、ぜひ読んでみてください。

目標11 住み続けられるまちづくりを

目標11では、包摂的で安全かつ強靭(レジリエント)で持続可能な都市及び人間居住を実現することがテーマになっています。

「2030年までに、すべての人々の、適切、安全かつ安価な住宅及び基本的サービスへのアクセスを確保し、スラムを改善する」をはじめ、10個の具体的な目標が目標があります。

目標9でも強靭(レジリエント)という言葉が出てきましたが、目標11におけるレジリエントとは、災害のような自然リスクと人的リスクに柔軟に対応できるようになることを意味しています。

日本に限らず、気候変動や災害による移住者や避難者の数は増加しています。

災害発生時の救命活動や復興・復旧支援のために、防災や震災対策・防雪などのインフラ整備は欠かせません。

しかし、過疎化が進行する地域では、交通機関の維持・確保が困難である課題があります。

さらに、日本では、高度成長期以降に集中的に整備された道路やトンネルなど、インフラの老朽化が深刻な問題となっており、対策が求められています。

また、世界中で人口が増加し続けており、人口の過密化も問題となっています。

人口が増加した都市部では、貧富の差が生まれ、スラム街が形成されています。

スラム街とは、都市部で貧しい人々が集まって住んでいる地域です。

スラム街は南米やアジア・アフリカなどに多く存在し、農村から都会に出てきたものの、定職につけなかった人や、都市の経済発展に伴った賃金を得られなかった人々などによって形成されています。

世界はスラム問題の解決に向け、社会面・環境面で持続可能な都市・まちづくりを進めています。

目標12 つくる責任 つかう責任

目標12では、持続可能な生産消費形態を確保するがテーマに掲げられています。

「開発途上国の開発状況や能力を勘案しつつ、持続可能な消費と生産に関する10年計画枠組み(10YFP)を実施し、先進国主導の下、すべての国が対策を講じる。」をはじめ、12個の具体的な目標があります。

持続可能な消費と生産に関する10年計画(10YFP)とは、各国の拠出金で設立された基金を通じて、低炭素型のライフスタイルと社会システムを確立することを目的に定められた枠組みです。

日本では、持続可能な生産消費形態として、3Rが広く知られています。

3Rとは、製品製造段階での資源の量を減らすことや、廃棄物の量を少なくすることで、耐久性の高い製品を提供する「リデュース」。使用済みの製品やその他部品などを繰り返し使用する「リユース」。廃棄物を原材料やエネルギー源として有効利用する「リサイクル」です。

3Rに加えて、ゴミになるものを受け取らない「リフューズ」、使えなくなった製品を修理し、再び使用できる状態にする「リペア」などを加えて、7Rや10Rなどの用語も生まれています。

消費者が環境や社会に配慮した商品を選ぶことによって企業がそのニーズに応えるため、エシカルな商品が充実することが期待されています。

環境や人・社会・地域などに配慮したエシカル消費に取り組んでみてはいかがでしょうか。

目標13 気候変動に具体的な対策を

目標13では、気候変動及びその影響を軽減するための緊急対策を講じることがテーマに掲げられています。

「すべての国々において、気候関連災害や自然災害に対する強靭性(レジリエンス)及び適応力を強化する」をはじめ、5個の具体的な目標があります。

気候変動とは、気温や気象パターンの長期的な変化のことです。このような変化は大気・海洋の循環などの自然現象の場合もありますが、1800年代以降は人間の活動が気候変動に大きく影響しており、化石燃料(石炭・石油・ガス等)の燃焼が主な原因とされています。

また、地球温暖化により、世界的に平均気温が上昇しています。平均気温の上昇や猛暑日が増加することで、台風や地震・洪水・豪雨・津波などの自然災害が多発しており、ニュースで自然災害の情報を見ることも増えてきていますよね。

地球温暖化や気候変動の原因の一つとされている温室効果ガスの排出量を減らし、植林や森林管理などの人為的な活動により、温室効果ガスの排出量を合計ゼロにする脱酸素(カーボンニュートラル)への取り組みがあります。

日本政府は、2020年10月に2050年を期限にカーボンニュートラルを目指すと宣言しました。

カーボンニュートラルへの具体的な対策として「地域脱炭素ロードマップ」が策定されました。詳細が気になる方はぜひ調べてみてください。

気候変動や地球温暖化自体を防ぐことは困難ですが、災害への備え等を行うことでうまく気候変動に対応していくことが大切になってきています。

目標14 海の豊かさを守ろう

目標14は持続可能な開発のために海洋・海洋資源を保全し、持続可能な形で利用することをテーマに掲げています。

「2025年までに、海洋堆積物や富栄養化を含む、特に陸上活動による汚染など、あらゆる種類の海洋汚染を防止し、大幅に削減する」を初めとし、10個の具体的な目標があります。

海は地球の表面積の4分の3を占めており、世界人口の40%以上が海岸から100km以内に暮らしています。

私たちの生活にとても身近な海ですが、海洋の酸性化や海水温度の上昇・海洋汚染・魚の乱獲などの深刻な海洋問題があります。

海洋問題解決への取り組みとして、MSC認証やASC認証があります。

MSC認証は、水産資源と環境に配慮し、適切に管理された持続可能な漁業で取られた天然水産物を認証する制度で、海のエコラベルとも呼ばれています。

ASC認証は、2010年設立の水産養殖管理協議会が運営する養殖に関する国際認証制度で、環境に負担をかけず、労働者や地域社会へ配慮した養殖業を認証しています。

MSC認証やASC認証などの認証を受けた製品を選ぶことで、持続可能な海の実現に繋がります。

目標15 陸の豊かさも守ろう

目標15は陸域生態系の保護、回復、持続可能な利用の推進、持続可能な森林の経営、砂漠化への対処、ならびに土地の劣化の防止・回復及び生物多様性の損失を防止することをテーマに掲げています。

「2020年までに、国際協定の下での義務に則って、森林、湿地、山地及び乾燥地をはじめとする地域生態系と内陸淡水生態系及びそれらのサービスの保全、回復及び持続可能な利用を確保する」をはじめ、12個の具体的な目標があります。

陸の豊かさを守るためには、私たち人間も食物網の一部であることを認識する必要があります。

人間も含め、すべての生き物は食物連鎖・食物網の中に組み込まれています。

食物連鎖とは、生物同士の食べる・食べられるの繋がりを指し、実際の生態系では捕食・被食の関係が複雑に絡み合っているため、その状況を食物網と呼びます。様々な種がいる食物網は豊かであり、生態系の安定につながっています。

そのため、食物網の中にある生物がいなくなってしまうことで、生態系全体のバランスが崩れることに繋がります。

絶滅危惧種を守っていくことは、食物連鎖・食物網に含まれている私たち人間が生存していくのに欠かせない行動なのです。

絶滅危惧種が生まれる原因の一つとして、外来種があります。

外来種とは、元々その地域にいなかったのに、人間の活動によって他の地域から持ち込まれたり、入ってきたりした生物のことです。人間が研究や食用などで意図的に持ち込んだ場合だけでなく、荷物や乗り物に紛れ込んで持ち込まれたりしています。

生態系を守るためにも入れない・捨てない・拡げないの3原則を守っていくことが大切です。

目標16 平和と公正をすべての人に

目標16は、持続可能な開発のための平和で包摂的な社会を促進し、すべての人々に司法へのアクセスを提供し、あらゆるレベルにおいて効果的で説明責任のある包摂的な制度を構築することをテーマに掲げています。

「あらゆる場所において、すべての携帯の暴力及び暴力に関連する死亡率を大幅に減少させる」をはじめ、12個の具体的な目標があります。

世界では、戦争や紛争によって難民の数が増えています。

難民とは、紛争や宗教・人種・国籍・迫害などの様々な理由により生命の安全を脅かされ他国に避難しなければならなくなってしまった人々のことです。

また、国内難民と呼ばれる、難民と同じく生命の危機のために避難を余儀なくされた人々ですが、難民と違い国境を超えていない人もいます。国内難民は置かれている状況は難民とほぼ同じですが、国際的には難民として保護されていません。

戦争や紛争により、難民が増えるだけでなく、多くの子供達が影響を受けています。

また、情報通信技術の恩恵を受けられる人と、そうでない人との間に生じる経済格差の情報格差(デジタルデバイド)があります。

デジタルデバイドには、国際間デバイドと国内デバイドがあり、国内デバイドはさらに経済・地域・人種・年齢などによる格差に分けられています。

得られる情報に差があることで、必要なサービスを受けられないことや、そもそもサービスがあることを知らないなどの問題が生じます。

情報の格差や長引く戦争・紛争・差別などが存在しており、すべての人が平和で公正に過ごすためにも目標16は早急に解決すべき問題です。

目標17 パートナーシップで目標を達成しよう

目標17は、持続可能な開発のための実施手段を強化し、グローバル・パートナーシップを活性化することをテーマに掲げています。

「課税及び徴税能力の向上のため、開発途上国への国際的な支援なども通じて、国内資源の動員を強化する」をはじめ、19個の具体的な目標があります。

開発途上地域の開発を目的とした、政府・政府関係機関による国際協力活動を開発協力と呼びます。その資金がODA(OfficialbDevelopment Assistance)政府開発援助です。

ODAによって、政府・政府の実施機関は開発途上国の平和構築や人権保護の推進、人道支援などの開発支援のため、資金や技術提供を行っています。

そもそも、SDGsの達成には先進国・途上国ともに多額の資産が必要です。そのため、リスク・リターンの設計が難しい、気候変動や教育・医療分野への投資が大きく進んでいないことが明らかになっています。

SDGsの達成には、様々な国・機関・団体が協力し合って取り組みを進めていく必要があります。

パートナーシップを強化する取り組みに「オープンデータ」があります。

オープンデータとは、政府や地方公共団体・国際機関・企業など、それぞれが持っている様々なデータや統計を共有し、誰でも見られるようにするものです。

これにより、国民に積極的に参加してもらったり、透明性や信頼性の向上を目的としています。

SDGsの達成には、公的機関や民間・個人の協力が必要ですが、達成には多額のお金が必要になってきています。

国際支援を行う団体も寄付を募っており、個人からの寄付も募集しています。

興味を持った方はぜひ、調べてみてください。

SDGsについて|日本の取り組み

ここからは日本で行われているSDGsの具体的な取り組みについてご紹介していこうと思います。

レジ袋の有料化

2020年7月1日より始まったレジ袋の有料化からご紹介します。

レジ袋有料化政策では増え続けるプラスチックごみの対策のために始められました。

SDGsの17の目標では「14.海の豊かさを守ろう」に含まれます。海洋汚染の問題となっている海洋プラスチックの問題解決のために行われました。

レジ袋有料化政策により、環境問題ひいてはSDGsに対して関心を持つようになった方は多いのではないでしょうか?

レジ袋有料化政策は、実際の海鮮汚染の対策というより国民一人一人のマインドを変えるのに大きく貢献した政策といえます。

ジェンダー平等

近年、重要視されているジェンダー平等もSDGsの取り組みの一つです。

女性の社会進出を支援するため、労働環境の整備や育児休業制度の充実などが進められています。

また、日本の小中学校では、ジェンダー教育が徐々に進展しています。

詳しくは下記記事で記載しているので、こちらも合わせてご覧ください。

ジャパンSDGsアワード

ジャパンSDGsアワードはSDGsの達成のため、取り組みを行う企業および団体の促進のために創設された賞です。

NGO・NPO、有識者、民間セクター、国際機関等の広範な関係者が集まるSDGs推進円卓会議構成員から成る選考委員会によって選考が行われます。

賞は4つあり、SDGs推進本部長(内閣総理大臣)賞、SDGs推進副本部長(内閣官房長官)賞、SDGs推進副本部長(外務大臣)賞、特別賞があり、特別賞では様々な団体が表彰されています。

直近の表彰は2023年12月の第7回となっています。

第7回では、中小企業や一般社団法人を含む様々な団体が表彰されており、国内外のメディアからも注目を集めている事例もあります。

2024年の表彰はまだ行われていないので、次はどんな取り組みが表彰されるのか楽しみですね。

まとめ|SDGsについて

今回はSDGsの概念と国が行なっている取り組みについてご紹介しました。

SDGsの取り組みは、紹介したもの以外にもたくさんあります。

地球でこれからも豊かに暮らすためには、一人ひとりができることから少しずつ取り組んでいくことが大切です。

調べてみるとこれもSDGsだったの、と驚く取り組みも多くあります。

ご飯を残さず食べたり、エコバックを持って買い物に行ったり、リサイクルしてみたりなど、日常でできる簡単なことから少しずつ始めていきましょう。

地球で暮らす生き物すべてのために、SDGsを実践していきましょう。