フードロスとは?家庭・店舗での原因やすぐにできる対策を徹底解説

Contents

「フードロス」という言葉を聞いたことはありますか?実は日本だけでも、まだ食べられる食品が年間500万トン以上も捨てられている現実があります。

家の冷蔵庫の奥に忘れられた野菜や、売れ残って処分されたコンビニ弁当――こうした小さな“もったいない”が、社会全体で大きな環境負荷と経済的損失を生んでいます。

この記事では、「フードロスとは何か?」という基本から、日本や世界でどんな問題が起きているのか、そして私たちが今すぐできる対策まで、わかりやすく解説します。

一人ひとりの小さな行動が、未来の食卓と地球を守る力になるでしょう。

フードロスとは?

「フードロス」とは、本来まだ食べられるにもかかわらず、捨てられてしまう食品のことを指します。食品の製造・流通・消費の過程で、さまざまな理由から食べ物が廃棄される大半が、衛生的にも安全にも問題がない状態で捨てられているという現実があります。

食べ物が足りない国もある一方で、大量の食品が廃棄されているという矛盾こそが、現代社会の大きな課題です。

世界でどれだけの食料が無駄になっているのか

国連のデータによれば、世界全体で毎年約13億トンもの食品が廃棄されているといわれています。これは、全食品生産量の約3分の1にあたる量。それに加えて、多くは先進国による「過剰供給」と「消費期限管理」のミスマッチによるものです。

同じ世界で、約8億人が栄養不足に苦しんでいるという事実を踏まえると、「フードロス=食の不均衡」の象徴であることがわかります。

日本におけるフードロスの現状と内訳

実は日本でも、まだ食べられる食品が大量に廃棄されている現状があります。しかもその多くは、私たちの家庭や身近な企業から出ています。ここでは、国内のフードロスの規模と内訳を具体的に見ていきましょう。

年間523万トンのフードロス、私たち1人あたり毎日おにぎり1個分が廃棄に

農林水産省の発表によると、日本における年間の食品ロス量は約472万トン(2022年度推計)にのぼります。これは、日本人1人あたりに換算すると1日約113g(おにぎり1個分)を毎日捨てている計算です。

これだけの食料が廃棄される一方で、世界では約8億人が十分な食事をとれずにいます。私たちの暮らしの中で、食べ物がどれほど“無駄に”されているかが浮き彫りになります。

フードロスの内訳:家庭と企業の割合はほぼ半々

食品ロス522万トンのうち、発生源は大きく2つに分けられます。

-

事業系食品ロス:約279万トン

(飲食店・食品製造業・小売業など) -

家庭系食品ロス:約243万トン

(家庭の冷蔵庫・台所・食卓など)

つまり、全体の約46%が家庭から、54%が事業系から出ているという状況です。意外に思われるかもしれませんが、私たち一人ひとりの行動が、社会全体のロス削減に直結しているのです。

食品ロスの廃棄額は1.9兆円規模にも

また、内閣府の推計では、日本における食品ロスの経済的損失は年間約1.9兆円とも言われています。これは環境への負荷だけでなく、家計や社会全体にも大きなコストをもたらしているということを示しています。

日本の食品廃棄の現状については以下で詳しく解説しているので、併せてご覧ください。

家庭で発生するフードロスの主な原因

日本のフードロスの約半分は、実は私たちの家庭から出ています。冷蔵庫の奥に眠ったままの食材、余ったおかず、期限切れのまま廃棄された商品。どれも「もったいない」だけでは済まされない、地球や社会への負荷につながっています。

では、なぜ家庭で食品がムダになってしまうのでしょうか?ここでは主な原因を具体的に見ていきます。

作りすぎ・食べ残しによるロス

食卓で最も多く発生するのが「作りすぎ」による廃棄です。家族の食欲を見越して多めに作ったはずが、思ったより食べきれなかった…という経験は誰しもあるはず。特にパーティーや来客時はその傾向が強くなりがちです。

さらに、残った料理を冷蔵保存しても、次の日に忘れられたまま傷んでしまうケースも少なくありません。食卓に出す前に「取り分ける」ことで食べ残しを防いだり、残り物は翌日のアレンジレシピに活用(例:カレー→ドリア、野菜炒め→チャーハン)したりといったアイデアを活用しましょう。

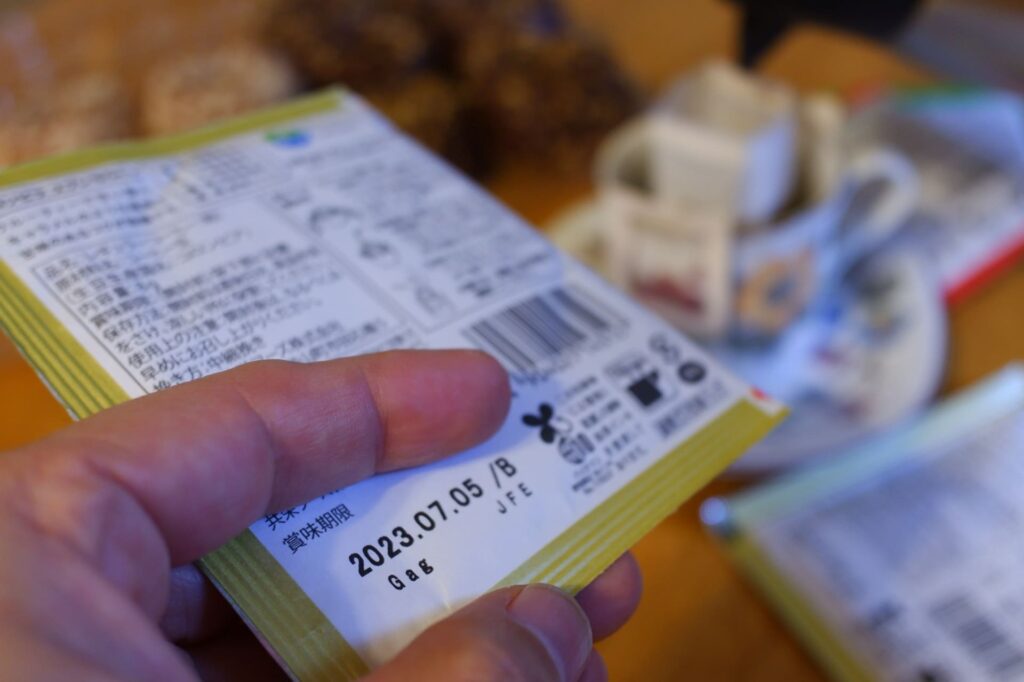

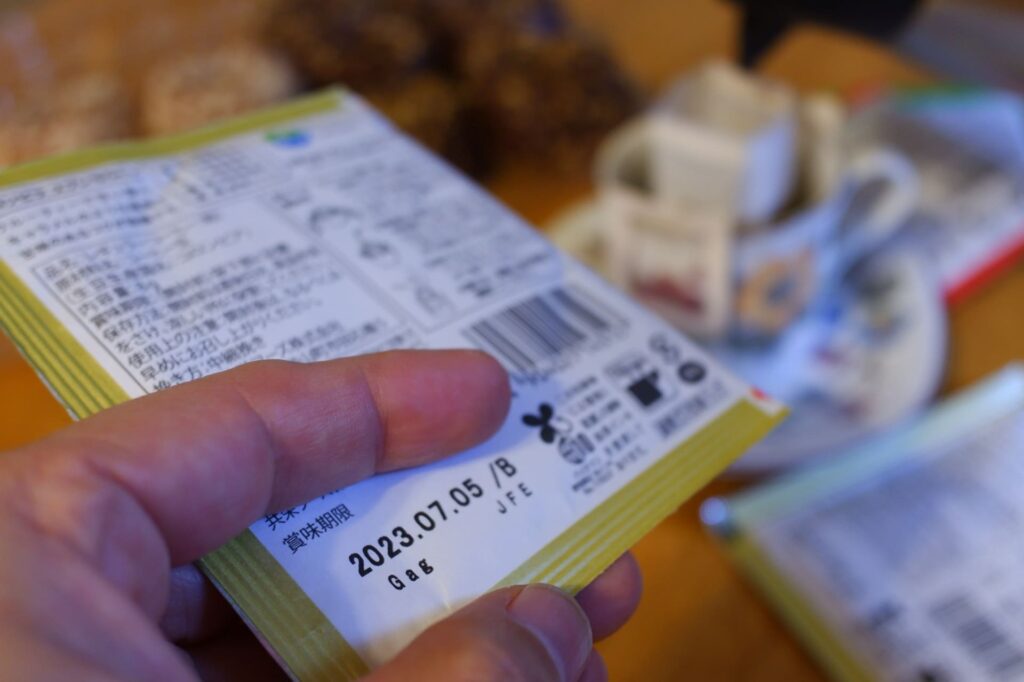

賞味期限・消費期限の誤解からくる未開封廃棄

「賞味期限が切れたから、まだ封を開けてないけど捨てよう」というのは、実はよくある“思い込みロス”です。

賞味期限は「美味しく食べられる期間」を示すものであり、多くの加工食品では期限を過ぎても安全に食べられることがほとんどです(※保存状態による)。一方、消費期限は「安全に食べられる限界の日付」であり、こちらは守る必要があります。この2つを混同することで、問題のない食品まで捨ててしまうことがあるのです。

対策として賞味期限と消費期限の違いを家族で共有する、また買い物時に“手前取り”を意識して、期限が近い商品から使うこと、さらに期限が近い食材はすぐに調理 or 冷凍保存するなどが挙げられます。

ちなみに、賞味期限切れの商品を販売しているサイトは数多くあります。もし「食料を無駄にしたくない」「少しでも節約したい」といった思いがあれば、以下の記事も参考にしてみてください。

野菜の皮や茎を“過剰に”捨ててしまう

にんじんや大根の皮、ブロッコリーの茎、キャベツの芯。実は、これらにも栄養価が含まれており、調理法を工夫すれば十分おいしく食べられる部分です。

しかし見た目や調理のしやすさを重視して、大きく削ぎ落とす人も多く、実際の食材使用量に対して「廃棄部分が多すぎる」こともフードロスの一因です。皮付きのままスライス調理する(にんじん、じゃがいも など)ことや、茎や芯はスープやきんぴら、炒め物に活用したり、野菜くずは「ベジブロス(野菜出汁)」として再利用したりと工夫をしてみてください。

フードロスを減らすためのチェックリスト

以下のチェック項目を参考にして、自分の家庭の行動を振り返ってみましょう。

-

□ 冷蔵庫の中身を定期的に確認している

-

□ 食材を買う前にメモや献立を立てている

-

□ リメイク・使い切りレシピを取り入れている

-

□ 野菜は皮や茎まで活用するようにしている

-

□ 食べ残しを翌日のメニューにアレンジしている

企業・店舗で起きるフードロスの主な原因

私たちの目には見えにくいところで、企業や店舗でも大量の食品ロスが発生しています。特に食品関連の事業では、日々の売上予測や在庫管理のちょっとしたズレが、大量の「食べられる食品」をゴミ箱に直行させてしまうのです。

ここでは、企業・店舗で発生する代表的なフードロスの原因を解説します。

規格外野菜・果物の受け入れ拒否

スーパーや小売チェーンでは「見た目がきれいな商品」が優先されます。そのため、少し形が曲がっていたり、大きさが揃っていなかったりするだけで、野菜や果物が流通に乗らず、出荷前に廃棄されるケースがあります。

たとえば、にんじんの太さが規格外だったり、リンゴの色にムラがあったりするだけで、品質には全く問題がないのに捨てられてしまうことも。「見た目=品質」の固定観念が根強く、販売側の基準の厳しさ、また生産者が泣く泣く廃棄する場合もあるため、事業者側も一概には悪いとは言えません。

近年、規格外野菜など廃棄されてしまう野菜を有効に活用しようとする企業・団体も多く存在しています。「自分の範囲にない問題に対してはどうしたらいいの?」と考えている方は、下記の記事で紹介している取り組みも併せてチェックしてみてください。

売れ残り商品の大量廃棄

食品販売店やコンビニでは、日持ちの短い商品(弁当・サラダ・パンなど)の“売れ残り”がロスの大きな要因です。とくに賞味期限・消費期限が迫っている商品は、割引しても売り切れず、結果としてその日のうちに廃棄となります。

また、日々の来客数の変動が大きい店舗では、「念のために多めに仕入れる」安全策が逆にロスを招く結果になりがちです。客足の予測が難しく、適正在庫の調整が難しいことや消費期限の短さが、販売チャンスを限っていることから、フードロスの背景に繋がっていると考えられます。

キャンペーンや販促イベントによる過剰在庫

期間限定メニューや新商品フェアなどの販促活動でも、大量の在庫を用意した結果、需要を読み誤って在庫が余り、廃棄につながることがあります。

特に飲食店では、イベントの準備として仕入れを増やしたものの、悪天候や社会的状況(パンデミック・災害など)で来客数が激減し、大量の食材が使われないまま終わることもあるでしょう。

中国では「意図的フードロス」には罰金が科せられるような事例も

かつて中国では「出された料理を少し残すのが礼儀」とされてきましたが、近年ではその考えが揺らぎつつあります。

2021年に施行された「反食品浪費法(食品ロス防止法)」では、特に大量に食べ残す行為──つまり“意図的フードロス”──に対し、罰金が科されるケースが生じています。

この法律の背景には、国内外の食品安全や資源配分への危機感があります。政府や自治体は飲食店への指導を強化し、「礼儀」とされていた食べ残しの慣習に対して注意喚起を進めています。また、500元(約9000円)を超える罰金を設定する店舗も現れ、個人の意識改革と社会的ルールの整備が同時に進んでいるのです。

この動きは単なる文化の変化にとどまらず、「食べきることが美徳」という新たな価値観を国内に根付かせつつあります。私たちも、よそごととは思わず、自身の生活の中で「必要な分だけ選ぶ」「食べきる」を大切にしていきたいものです。

企業が取り組み始めたフードロス削減の動き

こうした課題に向き合い、企業側もロス削減の取り組みを加速させています。取り組み例として以下が挙げられます。

-

大手スーパー:賞味期限の延長表示・売れ残り商品の寄付

-

コンビニ:販売時間の見直し&割引販売の強化

-

外食チェーン:店舗で余った食材を系列店で再利用する仕組みづくり

また、フードシェアリングサービスとの連携により、賞味期限間近の商品を「お得に売る・ロスを減らす」動きも広がっています。このように、企業や店舗の中にも「フードロスは避けられないもの」という前提を崩し、社会とつながる方法で“食の命”を活かそうとする姿勢が生まれています。

このあと紹介する「私たちができるアクション」も、こうした流れとつながっています。フードロス削減は、企業と生活者の両輪でこそ成果が生まれるのです。

私たちにできるフードロス削減アクション

家庭でもちょっとした工夫で、驚くほど多くの食材を救うことができます。「難しく考えずに、気軽にできることから始めたい」そんな方に向けて、今日から実践できる6つのアイデアをご紹介します。

家庭で今日からできる6つの工夫

献立を決めてから買い物する

「なんとなく」で買い物すると、冷蔵庫の奥で眠る食材が増えてしまいがちです。買い物前に1週間分の献立をざっくり決めるだけで、無駄な買い物が減り、使い切れる食材を選びやすくなります。スマホのメモやカレンダーアプリを使えば、献立管理も簡単になります。

野菜や肉類は下処理して冷凍保存

買ってきた食材は、できるだけ新鮮なうちに下処理して冷凍保存してください。たとえば、にんじんは細切りにして小分けに、鶏むね肉はそぎ切りして味付け冷凍にすれば、調理の手間も減って時短にもつながります。「あとで使おう」は、冷凍保存がカギです。

期限が近い商品を「選んで買う」行動

スーパーでは、つい奥から新しい商品を選びがち。でも自宅で早く使う予定なら、期限が近い商品をあえて選ぶことがフードロス削減に直結します。「自分が使える分だけを、必要なタイミングで買う」この意識が、社会全体の無駄を減らします。

一度の調理量を適正にして食べ切る

つい作りすぎて、翌日に食べきれず捨ててしまったという経験はありませんか?そこで、人数や食べる量に合わせて調理する習慣をつけてみましょう。無駄にすることなく、食材の命をしっかり活かせます。残った場合も、保存の工夫やリメイクにつなげて、最後までおいしく。

食材のリメイクで新しいレシピを楽しむ

昨日のカレーが、今日はカレーうどんやカレードリアに変身する、といったリメイクレシピも良いでしょう。余ったおかずやスープも、少しの工夫で別の一皿に生まれ変わります。「余り物」ではなく「リメイク食材」と捉えれば、料理の幅も広がって楽しくなります。

コンポストを使ってみる

もし家庭菜園などに興味がある場合、コンポストを使ってみるのも一つの手です。コンポストとは、生ごみや落ち葉などの有機物を微生物の力で分解し、堆肥を作るための容器、また時にはその堆肥自体を指しています。

例えば消費期限切れになった生ごみをコンポストに入れて堆肥にすることによって、作物を育てる肥料にする、といったアクションが、フードロス削減につながります。下記の記事でコンポストを使ってみたリアルな体験談を紹介しているので、併せてご覧ください。

アプリやサービスを活用してフードロス削減

フードロス削減の手助けとなるのが、スマートフォンで利用できるフードロス削減サービスです。外食を楽しむときや、食料品を購入するとき――選び方ひとつで、食品の未来が変わっていきます。

TABETE|「まだおいしい」を、次の誰かへ

TABETE(タベテ)は、飲食店で余りそうになった料理を、アプリ上で事前に購入できるサービスです。「売れ残ってしまうかもしれないけれど、まだ充分においしい」メニューを、近くの利用者とつなぐ仕組みになっています。

ユーザーはアプリから商品を選び、時間を指定して店舗で受け取るだけ。外食の新しいかたちとして、誰かの作った料理を「食べきる」ことに貢献できるのが魅力です。

KURADASHI|お得に買って、社会にもやさしく

KURADASHI(クラダシ)は、賞味期限が近づいた商品や、見た目に少し傷のある食品などを割引価格で購入できる通販サイトです。廃棄されてしまうはずだった商品が、きちんと食卓に届くルートをつくっています。

また、売上の一部は環境保護団体や福祉団体への支援に充てられており、買い物を通じて社会貢献にもつながります。「もったいない」を「ありがとう」に変える選択肢として、注目が高まっています。

No Food Loss|地域とつながる、食の循環

No Food Loss(ノーフードロス)は、全国の飲食店や小売業者と連携して、余剰在庫を消費者に届けるサービスです。地域単位でのプロジェクトにも力を入れており、自治体や企業との共同キャンペーンなども展開されています。

一般ユーザーだけでなく、法人でも導入しやすく、企業としてのフードロス対策にも活用されています。「流通の中で余るもの」を「必要としている人」に届けるしくみが、確実に広がりつつあります。

下記の記事でもフードロス削減に貢献できるアプリやサイトを紹介しているので、併せてご覧ください。

まとめ|小さな選択が、大きな変化につながる

フードロスは、気づかないうちに日常の中で生まれています。しかし、それを減らす方法もまた日々の行動にあります。

家庭でのちょっとした工夫や、社会全体への関心。そして、便利なアプリやサービスの活用。どれかひとつでも意識するだけで、変化は始まります。まずは「必要な分だけ買う」ことから。今日の選択が、未来の資源を守る第一歩になります。