米価高騰で見えた日本の食卓の危機|食料安全保障を考える契機にしてみよう

Contents

「令和の米騒動」とまで呼ばれた米価の高騰は、備蓄米の放出という形で、値上がりを抑えることには成功しました。しかし、このまま高止まりをするのか、下がっていくのかは予断を許しません。2024年の夏ごろから価格が上がり始め、その際に農林水産省は秋の収穫後に値段は落ち着くと発表しましたが、そのまま上がり続けて日本人の食卓に大きな影を落としました。

これは、国家としての食料安全保障の根幹を揺るがす問題であり、国連が掲げるSDGs目標「飢餓をゼロに」への不安にもつながりました。

米価高騰の要因は複数あると言われており、それらを確認しながら、日本の食料自給率の現状、国際的な食料需給といった日本を取り巻く食料事情についても見ていきましょう。

米価高騰の背景と国民生活への影響

現在の米価高騰は、複数の要因が複雑に絡み合って発生しています。

気象

まず、異常気象による不作です。収穫量を示す作況指数を平年並みではあったものの、2023年以降の記録的な猛暑や長雨、日照不足、大型台風の頻発が、稲の登熟不良を引き起こしました。

特に、高温障害による「白未熟粒」の発生は品質低下に直結し、2023年産の1等米の全国平均比率は59.6%と大幅に低下しました。この品質低下は、米の供給量だけでなく、市場での評価や価格形成にも大きな影響を与えています。

減反政策

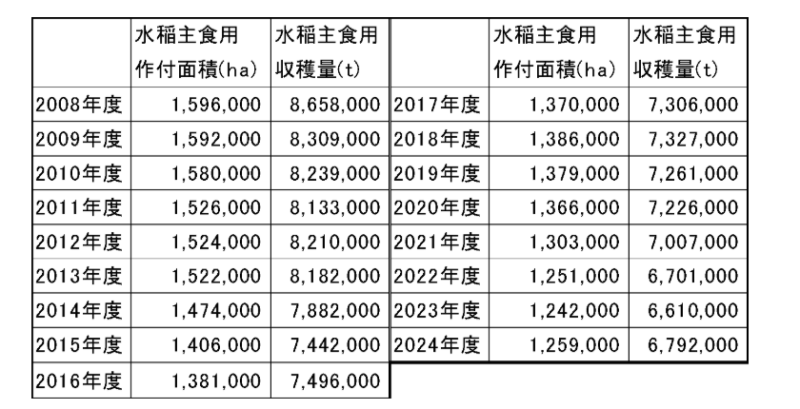

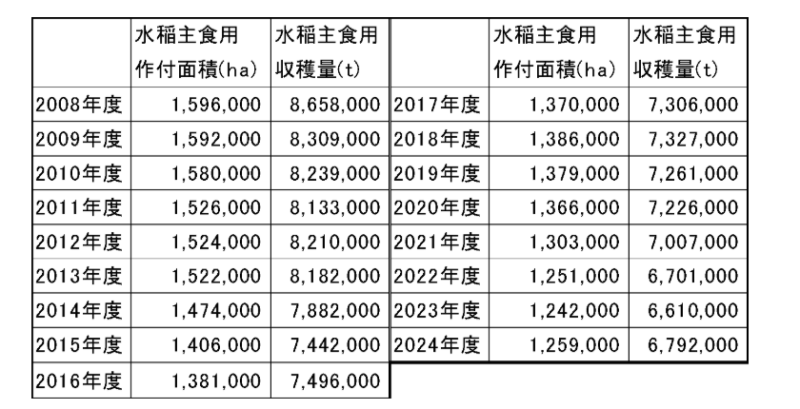

次に、長年の減反政策による作付面積の縮小も、供給不足に拍車をかけています。コメの生産基盤が縮小してきた影響が顕在化した形です。

2008年度と2024年度を比べると作付面積は2割以上減っています。収穫量は作況指数も影響するので単純比較はできませんが、同じく2008年度と2024年度では2割近く減っていることが分かります。減反政策が収穫量に直接影響していることが分かります。

農業従事者の高齢化と生産力低下

また、農業従事者の高齢化と生産力低下も深刻で、農林水産省のデータによれば、基幹的農業従事者の平均年齢は67歳を超えています。農業を続けたくても、体力的に続けることができない人が増えてきています。

減反政策と農業従事者の減少に追い打ちをかけているのが、生産コストの上昇です。新たに農業を始めようと考える若者がいたとしても、コストがかかることで参入を躊躇させています。

特にエネルギー価格高騰は、農業の様々なところで影響を与えています。まず、農業用機械を動かすための燃料費の負担増となっています。また、化学肥料・農薬も原料や生産段階で多くのエネルギーを必要とし、さらに海外からの輸入に頼っているため、供給は非常に不安定であると言えます。

国際的な肥料価格は一時期より落ち着いたものの、依然として高水準で推移しており、農家の経営を圧迫しています。

インバウンド需要の回復

そして、インバウンド需要の回復も、米価上昇の一因とされています。訪日外国人観光客の増加に伴い、外食産業やホテル業界での米の消費が拡大。国内の米の需要を押し上げています。

2024年の年間訪日外客数は約3,687万人で、コロナ前の過去最高であった2019年の3,188万人を上回っています。さらに、2025年4月は約390.9万人で、単月として過去最高を記録しています。大阪・関西万博による影響がると考えられており、米の需要がさらに拡大する予測がでています。

米だけで、日本の食卓は大きく影響される

米価高騰の影響について、三菱総合研究所によると「2024年10月から2025年3月までの半年間で、コメ価格高騰が国民生活に与えたインパクトは食品に対する消費税率が4.4%上昇したのと同程度」としており、これを金額でみると年間で1兆円以上にも及ぶとのことです。

お米だけで、これだけの影響が家計に直撃しました。そして、さらに恐ろしいのが、米価が高騰した原因は、他の食材の価格にも共通して影響を与えるということです。今後、様々な食品の価格が上昇することで、日本で安定して食事をとることが難しくなってしまう未来もあり得るのです。

低迷する日本の食料自給率が日本の食料安全保障を不安定化させる

米価高騰は、長年指摘されてきた日本の食料安全保障の脆弱性を改めて浮き彫りにしました。

農林水産省が公表した「令和5年度食料自給率・食料自給力指標」によると、カロリーベースの食料自給率は38%と前年度並みで推移していますが、生産額ベースでは61%と前年度より3ポイント上昇しています。しかし、これは国際的な穀物価格や生産資材価格の落ち着き、円安傾向での輸入額減少が影響した面も大きく、根本的な食料自給力の向上には課題が残ります。

主要先進国と比較しても、日本の食料自給率は極めて低い水準にあります。例えば、アメリカ(約130%)、フランス(約180%)、ドイツ(約90%)といった国々は高い自給率を維持しており、食料供給の安定性が高いと言えます。

日本が食料品の輸入に大きく依存している分野は多岐にわたります。

- 穀物:

- 小麦: 日本の自給率は約17%程度で、残りの約83%を輸入に頼っています。主な輸入元はアメリカ、カナダ、オーストラリアです。これらからの供給が滞れば、パンや麺類、菓子類の価格に直結します。

- 大豆: 自給率はわずか約7%程度。食用大豆の大部分(約70%)はアメリカ、残りはカナダや中国から輸入されています。豆腐や味噌、醤油といった日本の食文化に不可欠な食品の安定供給に影響します。飼料用大豆に至ってはほぼ全量を輸入に依存しており、その多くはアメリカとブラジルからです。

- トウモロコシ: 自給率はほぼ0%で、飼料用として全量を輸入に頼っています。主な輸入元はアメリカ(約60%)とブラジル(約30%)です。畜産物の生産コストに直結するため、牛肉や豚肉、鶏肉、卵の価格に大きく影響します。

- 肉類:

- 牛肉: 自給率は約40%程度。主な輸入元はアメリカ、オーストラリア、カナダです。

- 豚肉: 自給率は約49%程度。主な輸入元はアメリカ、カナダ、デンマークです。

- 鶏肉: 自給率は約65%程度。主な輸入元はブラジル、タイ、アメリカです。

- 油脂類: 食用油の原料となる菜種、パーム油などはほとんど輸入に頼っており、カナダ、マレーシア、インドネシアなどが主要な輸入元です。

これらの品目は、輸入元の国の天候不順、政治的・経済的要因、国際的な需給バランス、為替レートの変動などに大きく左右され、日本の食料供給の安定性を脅かす潜在的なリスクとなっています。

食料供給困難事態対策法の施行と課題、私たちはいかに動くべきか

このような現状を受け、2024年6月には「食料供給困難事態対策法」が施行され、同時に「食料・農業・農村基本法」の改正も行われました。これにより、食料供給が2割以上減少するような「特定食料」の供給困難事態が発生した場合、国が生産計画の変更指示や立ち入り検査を行えるようになります。

これは食料安全保障強化に向けた重要な一歩で、罰則規定も設けられ、企業への義務も増えることから、その実効性と影響が注目されています。

このように見てくると、日本の食料安全保障を確固たるものとにするためには、政府による政策や法律の整備だけでなく、農業面での生産の安定性、企業のテクノロジーの供給、そして、消費者一人ひとりが考えていかないといけないことが分かってきます。

従来のやり方にもう一歩加える「スマート農業」の推進と私たちにできること

長年培われてきた農業の知恵や経験に、ICTやIoTなどの先端技術を掛け合わせるのが「スマート農業」です。

気象データやセンサーで作物の状態を可視化し、精密な管理や効率化を行うことで、収量の安定や品質向上を実現できます。担い手不足や気候変動など、農業を取り巻く課題が深刻化するなか、こうした取り組みは持続可能な食の未来を守る重要なカギとなります。では、私たち消費者や地域ができることは何でしょうか。

センサー技術やAIソリューション

農業機械メーカーは、センサー技術やAIを活用した精密農業ソリューションを提供し、生産性向上や持続可能な農業の実現に貢献しています。これにより、少ない労働力で効率的な生産が可能となり、異常気象下でも安定した収穫が期待されます。

品種改良

さらに、日本が得意とする品種改良でも期待ができます。高温障害に強い米の品種開発や、再生二期作、野菜の水耕栽培、さらには植物工場での生産など、環境に合わせた品種を作り、生産の安定性を図ります。農業・食品産業技術総合研究機構(農研機構)などが中心となり、研究開発が進められています。

フードロスの削減

私たち消費者が考えられることは、食品ロスの削減でしょう。農林水産省の発表によると年間約472万トンが発生しており、そのうち家庭からのロスが半分近くを占めます。2000年に比べると半減したとはいえ、まだまだ大きな数値となっています。

食品ロス削減推進法の施行や、政府の国民運動「No Foodloss Project」を通じて啓発が進んでいます。食べきれる量の購入、食材の使い切り、適切な保存方法の習得など、日々の工夫が重要です。

代替となる食材の開発

また、新しい食材の開発も重要です。earth-ismでは大豆ミートのハンバーガーを紹介しましたが、新たな技術により、培養肉や代替食品の開発、昆虫食の研究などが進んでいます。これらは持続可能な食料システムの構築に貢献する可能性を秘めており、将来的な食料不足や環境負荷の低減に寄与すると期待されています。

まとめ|米価高騰から新しい気づき・学びを得よう

現在の米価高騰で、我々の家計は大きなダメージを受けました。備蓄米の放出などで対応が進んでいますが、高騰の裏を見ていくと、決して一過性のものではないと考えられます。

日本では食料が豊富にありますが、10年後、20年後も同じ状況であると安心して言える状況ではありません。消費者も、食料自給率や気候変動が食料生産に与える影響、日本の農業の現状などについて理解を深めることが重要で、食品ロスをなくす取り組みが求められます。