STEAM教育とは?文科省の考え方や魅力、取り組み事例まで解説

「子どもにSTEAM教育が必要と聞くけれど、具体的にどういったもの?」

「学校でも始まっているらしいけど、家庭でも取り入れられる?」

そのような疑問をお持ちの保護者の方も多いのではないでしょうか。STEAM教育とは、Science(科学)、Technology(技術)、Engineering(工学)、Arts(芸術・教養)、Mathematics(数学)を横断的に学ぶ教育法で、文部科学省も重視する未来の人材育成の鍵となる教育です。

この記事では、AIやIoTが急速に発展する時代に子どもたちが自ら課題を見つけ解決する力を養うSTEAM教育の魅力や具体的な取り組み事例を紹介します。

STEAM教育とは

STEAM教育とは、Science・Technology・Engineering・Art・Mathematicsの5領域の頭文字をとって名づけられた教育概念で、STEAMと書いて「スティーム」と読みます。2006年にアメリカの技術科教師ジョーゼット・ヤークマン氏によって提唱されました。

その意味は、「各教科での学習を実社会での問題発見・解決にいかしていくための教科横断的な教育」とされています。

STEM教育との違い

STEM教育との違いは”A”が含まれるかどうか。

S(科学)、T(技術)、E(工学)、M(数学)という理数的な学びに、A(芸術)という表現する力が加わり、数学的要素に偏らず、文系・理系の枠にとらわれない学びを推進しています。

また、AにはLiberal Artsの意味も含まれており、芸術や⽂化のみではなく、⽣活、経済、法律、政治、倫理などを含めた広い範囲で定義しています。

なぜSTEAM教育が注目されているのか?

文科省が積極的に推進するこの教育方法が重視される背景には、急速に変化する社会環境や未来を見据えた人材育成の必要性があります。

以下では、STEAM教育が注目されている具体的な理由と社会的背景を詳しく解説します。

急速なテクノロジーの進化に対応する人材育成

AI(人工知能)やIoT(モノのインターネット)などのテクノロジーが急速に発展する現代社会では、単なる知識の蓄積だけでなく、変化に柔軟に対応できる思考力や創造力を持った人材が求められています。STEAM教育は、こうした時代に必要なスキルを育成するために注目されているのです。

Society 5.0の実現に向けた教育改革

日本政府が提唱する「Society 5.0」(超スマート社会)では、サイバー空間と現実空間を高度に融合させた未来社会の実現が目指されています。この社会で活躍できる人材を育成するために、従来の文系・理系という枠を超えた横断的な学習が重要視されるようになりました。

グローバル競争力の強化

世界各国でSTEAM教育への取り組みが進む中、日本も国際競争力を維持・強化するためにSTEAM教育を推進しています。特にアメリカでは2013年にオバマ元大統領がSTEM教育を国家戦略として打ち出したことをきっかけに、STEAM教育にも波及し、世界的にその重要性が認識されるようになりました。

文理融合型の思考力を持つ子どもの育成

これからの時代には、理数系の知識だけでなく、芸術的な感性や創造性も併せ持つ人材が必要とされています。AIが台頭し、多様なスキルが代替されるなか、より一層「人間らしさ」が必要となってくるためです。

そこでSTEAM教育では「Arts(芸術・教養)」を加えることで、より幅広い視点から問題を捉え、革新的な解決策を生み出す力を育てることを目指しています。SDGs目標とも深く繋がりがあり、今後EdTech企業などにおいてもサービスとして展開されていくことが予想されるでしょう。

STEAM教育に関する取り組み

STEAM教育を日本国内に普及すべく、国をあげてさまざまな取り組みがされています。

経済産業省|STEAMライブラリー

STEAMライブラリーとは、2021年に学際的で探究的な学習のための多様なデジタルコンテンツを提供するために開発したデジタルコンテンツライブラリー。地方創生やAI、キャリア教育など様々な視点からアプローチできます。

小学校・中学校・高等学校で行われている探求型の学習の際などで資料や動画を自由に活用することができ、指導案や指導計画に関する資料も用意されているため、誰でも簡単にSTEAM教育を実践することが可能です。

文部科学省|STEAM教育等の各教科等横断的な学習の推進

文部科学省はAIが普及しグローバル化する今の社会で活躍する人材を育てるために、STEAM教育を全面的に推進しています。

この背景には複数の課題があります。中学校から高校に進学するにつれて学校の授業への満足度が低下していること、高校入学時に学校外での学習時間に二極化が見られることなどが問題です。

そこで、人文科学と自然科学の境界を超え、教科横断的な運営を推進し、複雑な社会を生き抜くための自立的な力を育むために取り組まれています。

さいたま市|さいたまSTEAMS教育

さいたま市はスポーツが盛んなこともあり「STEAM」にS(Sports スポーツ)を加え「STEAMS」という独自の言葉を生み出し、スポーツを科学的に分析しています。

大宮北高校や市立浦和高校、市立浦和南高校が研究指定校として日々研究を行っています。

プログラミング的思考をはぐくむ内容を年間で3時間以上、「創造性をはぐくむPBL(Project Based Learning)」を年間6時間以上取り組んでいます。

STEAM教育に取り組む小学校・中学校・高校・大学事例

小学校、中学校、高等学校、大学におけるSTEM教育の事例について、それぞれの課題とともに紹介します。

小学校の事例│静岡県袋井市立浅羽北小学校

2019年度、袋井市立浅羽北小学校の6年生を対象に、”スポーツのワクワクから学びを拡げる新しい体育(STEAM Tag Rugbyプログラム)”の取り組みが行われました。

目的は、

・児童が本実証事業に主体的に参加する

・児童の問題解決思考の向上に繋がる

・児童のタグラグビー実技向上に繋がる

の3つです。

児童たちは、タグラグビーにおける「うまくいかない」「勝てない」という課題に対し、算数やプログラミングなどのSTEAM的観点から問題解決に取り組みます。

実際に体験した児童からは、「プログラミングを使って作戦を考えるのが楽しかった」「他のスポーツでもタブレットを使ってやれると良いと思った」という感想も上がっており、STEAM教育の面白さを体感しているようです。

一方で、通信機器や通信環境の整備、タグラグビー未経験教員への研修などによる対応といった課題があります。

中学校の事例│東京都千代田区立麹町中学校

2019年度、千代田区立麹町中学校の2年生を対象に、株式会社JTBが”観光予報プラットフォームDS(Data Science)~観光ビッグデータ「観光予報プラットフォーム」を活用したSTEAM学習~”の取り組みが行われました。

事業導入の目的は、観光ビックデータを使ってエビデンスを作成し、根拠とともに表現する力を養うことです。

生徒たちは現代社会におけるデータの重要性を学んだうえで、地域の観光への取り組みを調べました。そして、グループワークを通して地域が抱える問題に対する課題を想定し、データを用いてアイデアを整理、クラス発表を行いました。

一方で、通信機器の整備や、生徒自身が何をすれば良いのかという理解を促す仕組みが不足しているといった課題があるようです。

高校の事例│長野県坂城高等学校

2020年度、長野県坂城高等学校の1年生、2年生を対象に、ライフイズテック株式会社が”高校「総合的な探究の時間」における社会課題解決 ~探究×ITで、社会につながる創造的な探究の実現~”の取り組みが行われました。

今回は高校2年生が取り組んだ事例を紹介します。

導入の目的は、webサイトなどのテクノロジーをいかして、生徒が身近な課題を発見し解決方法を見出すことです。

生徒たちは、地域企業へのヒアリングや、得た情報からの課題設定、解決案の模索を行い、地域企業の課題解決につながるWebサイトを各自で制作しました。もちろん、webサイト制作のためのプログラミング学習も事業の一環です。

また、制作したwebサイトについて、クラス単位、学年単位でプレゼンも行いました。

実証事業後に行った生徒へのアンケートでは、事例導入によって自己効力感の向上や、ウェブデザイン・スキルの向上を体感していることが確認できます。

一方で、メンターの育成、技術的サポート、教材活用、外部人材との連携といった課題があるようです。

大学の事例│山口大学

2021年度から、全学において共通教育および専門教育にSTEAM科目を設定するとしています。

科目設定の目的はSTEAMを個別に扱うのではなく、総合的、俯瞰的に捉える論理的思考によって社会の課題解決を図り、イノベーションを人間中心に実行できる人材を育成することです。

山口大学人文学部では、人文学の力は、他分野、特に数理工技術の学問分野と交流する場面でもっとも顕著に発揮されるとしており、特に理学部と共同でSTEAM教育授業の導入を目指すようです。

STEAM教育導入にあたっての課題

小学校、中学校、高等学校、大学、それぞれにおけるSTEAM教育への取り組みは近年急速に進んでいますが、その導入には複数の課題が存在します。各教育段階において特有の課題も見られますが、特に重要な共通課題を以下に詳しく解説します。

1. ICT環境とインフラ整備の格差

GIGAスクール構想によって1人1台の端末環境が整備されつつあるものの、依然として解決すべき課題が残っています。特に地方部では都市部に比べてインターネット環境の整備が遅れている地域があります。

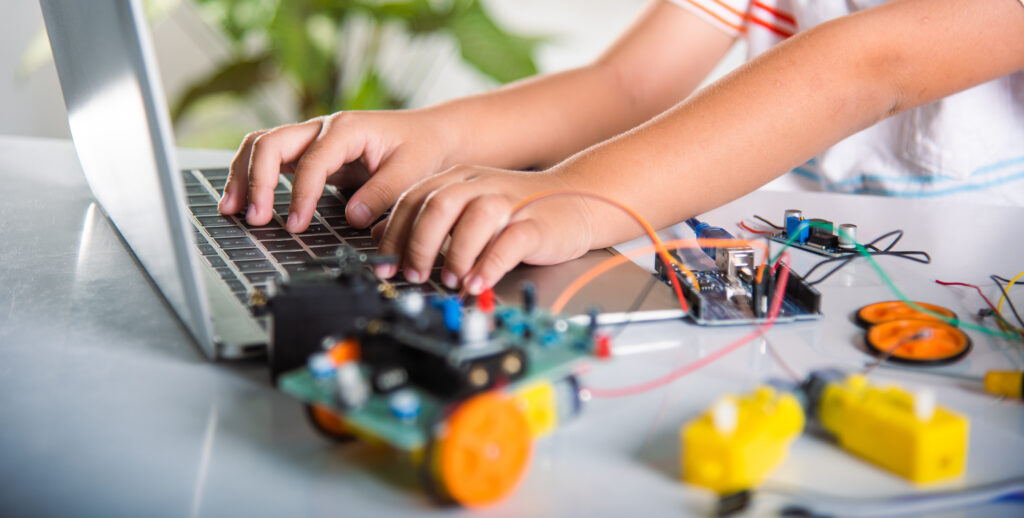

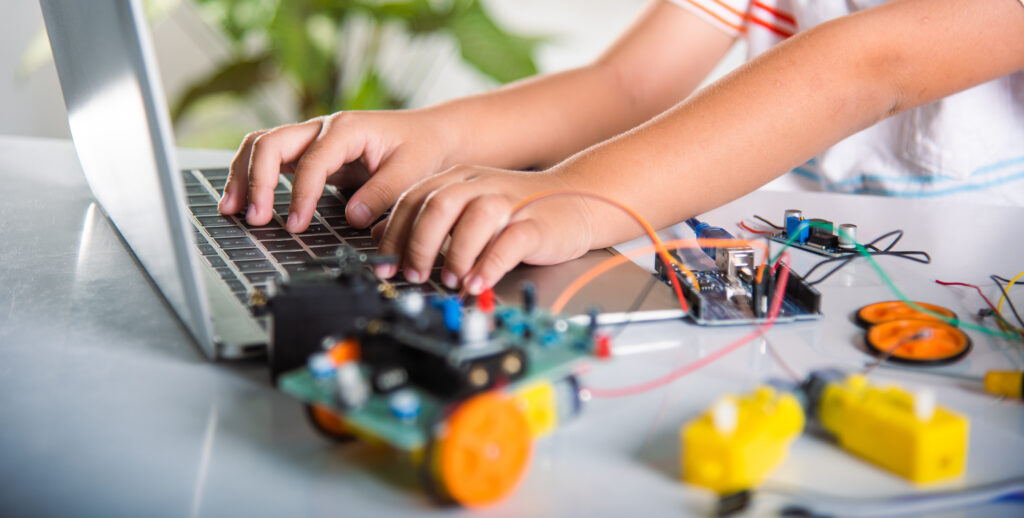

また、小学校、中学校、高等学校にSTEAMラボを整備することも急務。3Dプリンターやロボット工作機器など、専門的な設備が不足している学校が多く、地域間・学校間格差が生じています。

2. 人材育成と指導者確保の問題

STEAM教育を効果的に推進するためには、専門知識を持った指導者の存在が不可欠です。

STEAM教育は民間企業によるプログラミング教室やロボット教室などが牽引しているのが現状です。公教育において、特にプログラミングや最新技術に精通した教員が不足しています。

さらには従来の教科別指導に加えて、教科横断的な学習を設計・実施するための準備時間が必要となり、教員の業務負担が増加しているため、教員の残業時間が削減できない現状になっているのも課題です。

3. カリキュラム・教材開発の課題

STEAM教育を効果的に実施するためには、適切なカリキュラムと教材の開発が不可欠です。

しかし、プログラミングが教科に組み込まれているわけではなく、何年生でどのようなプログラミングを学ぶのかなど、具体的な内容も特に定められていません。学校・教員に任されている部分が多く、指導内容にばらつきが生じています。

たとえ家庭でプログラミングなどを導入しても、家庭でのICT環境やサポート体制の有無によって、子どもたちの学習機会に差が生じる可能性があります。

まとめ

STEAM教育とは、各教科での学習を実社会での問題発見・解決にいかしていくための教科横断的な教育です。

日本においては、GIGAスクール構想による1人1台端末の整備やプログラミング教育の必修化など、STEAM教育推進に向けた土壌が少しずつ整いつつあります。しかし、ICT環境整備の格差、専門知識を持つ教員の不足、カリキュラム開発の遅れ、評価方法の確立、地域間格差など、本格的な導入にはまだ多くの課題が残されています。

しかし、そうした課題に直面しながらも、全国の学校や民間企業、自治体などでSTEAM教育を取り入れる先進的な取り組みが始まっています。

STEAM教育は単なる知識の習得ではなく、子どもたちが自ら課題を発見し、創造的に解決策を模索するプロセスを重視します。この教育手法がもたらす「主体性」「創造性」「問題解決能力」「協働性」は、複雑な現代・未来を生き抜くために不可欠なスキルとなるでしょう。