古代布「しな織」を使用した、人々の暮らしを彩る物づくり。自然と共に生きる羽越のデザイン企業組合の取り組み – 羽越のデザイン企業組合

「安心感を覚えるような原体験」がきっかけに。事業を始めた経緯とは

しな織は、1万年以上前からの手技を汲む伝統工芸品です。日本三大古代織物の1つとして数えられており、山形県の地域文化として長く受け継がれてきた織物でもあります。

しな織の価値は織物としてだけでなく、地域の自然や文化そのものを体現するもの。羽越のデザイン企業組合の代表である冨樫さんは「現在のしな織には、長い年月をかけて培われてきた日本人の暮らしの知恵が詰まっている」と語ります。

冨樫さんは、もともとはNPO法人で働いていましたが、2019年にしなの花を活用した事業の話を聞き、当初は二足の草鞋で組合での事業を開始。しなの花の事業を本格的に行おうと思ったきっかけは、カワハギの皮を剥ぐ体験にありました。「実際にやってみて、『未だに形を変えず、こんな昔からの慣習を受け継いだやり方をしているんだ』と衝撃を覚えた」といいます。

その体験は冨樫さんにとって、どこか遠い記憶を呼び起こされるような不思議な気分になったのだそうです。「自分はこの土地で生まれたんだ」と思える安堵感、また自分を認めてもらえるような安心感を覚えました。今は、その安心感こそが心の豊かさになると考えています。この「豊かさを感じられる体験」は失われてはいけない──その思いが強まったのだそうです。

実は、今は順調に推移しているしなの花を活用したコスメの開発プロジェクトは、当初は別の団体が担う予定だったそうです。「その団体に予期せぬ事態が発生してしまったようで、困った担当者が私たちのNPOに相談に来て、それなら私たちが引き継ぎましょう」という話になったといいます。

クラウドファンディングで事業資金を集め、現在の組合としての活動がスタートしました。

組合設立の経緯には、地域の先人たちの知恵も大きく関わっています。「私と同じ富樫という苗字の林業家がいらして、その方が庭木に咲くしなの花の香りがとてもいいので資源活用できないかと」と市に打診しました。」そこから、産学官連携のプロジェクトが立ち上がったのです。

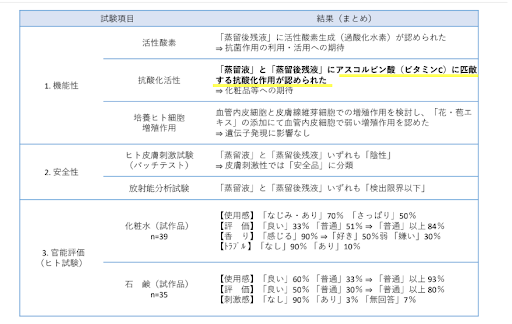

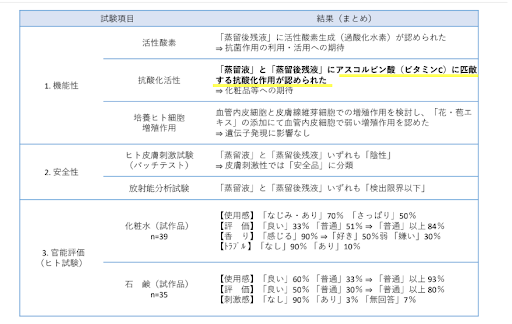

出典:「しなの花の機能性・安全性・官能評価に関する補完データについて」より

しなの花の成分を科学的に分析する研究機関の活動も実施。確固とした裏付けを得ながら、人々の肌を守る製品開発が進められていきました。同組合が連携している鶴岡市のサイエンスパークには、慶應義塾大学先端生命科学研究所があります。そこで成分のメタボローム解析を行いました。

その結果、しなの花には抗酸化成分が豊富に含まれていることや、ヒトの肌に触れても問題のない安全性が証明され、プロジェクトを前に進めていったといいます。

しな織を使用して作るのは、100年にわたって使えるような生活用品

同組合では、しな織の軽くて水に強く丈夫という特性を活かした商品開発も行っています。その1つが、しな織を用いた歯ブラシカバーです。シナノキは経木として古くから食材を包む用途として使われてきた素材なので抗菌作用が期待でき、歯ブラシカバーにぴったりでした。

約2,000円という価格設定ながらも、「しな織のような100年使える製品なら、1年あたり20円程度。長く大切に使っていただける製品を提供したい」という思いが込められています。

同組合における商品開発の特徴的な姿勢は、「余白を楽しむ」考え方です。デザイン的に良いからと言って、無駄な部分を削ぎ落としすぎると面白みがなくなってしまいます。適度に「余白」を残すことで、企画する人・使う人それぞれの楽しみ方が生まれます。

例えば、歯ブラシカバーの仕上げは機械ではなく、職人の手作業で行われるもの。使用していく中で自然と色合いが変化していく様子も、製品の魅力の1つなのです。

umunowaで展開している商品は、全て私たちの暮らしに近い生活用品。余計な成分を使用しないワンボタニカルなコスメコレクションや、優しい香りとほのかな甘さのハーブティー、また軽さ・丈夫さ・水に強い性質を活かしたコースターなどが挙げられます。

エシカルな製法にこだわり、かつ目で見ても鼻で嗅いでも楽しい商品たちを、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。

地域の小学校にも訪ね、子どもたちの素直な反応に触れる

文化継承事業として、地域の子どもたち(保育・幼稚園や小学校など)に向けた体験活動も行っています。年に数回、しなの花石鹸作りなどの体験ワークショップを実施。「子どもたちには、地域の資源を活用してこんなことができるんだよ、ということを伝えたい」と語る冨樫さんのこだわりです。

現代の子どもたちは柔軟剤の香りに慣れていますが、自然素材の香りに触れることで、新しい発見もあるといいます。最初は「しなの花ってなんだ?」と目を丸くして見ている子どもたちも、次第に自然な表情で素材と向き合うようになっていきます。

「子どもたちの素直な反応を見るのが好きなんです」と冨樫さん。将来、彼らが大きくなったときに「そういえば、しなの花を使ってあんなことをしている人たちがいたな」と思い出してもらえること、そしてそれが地域資源を活用した新しい事業のきっかけになることを願っています。

文化を継いでいくこと、という点においては、umunowa製品を購入すると、売上の1.1%がしな文化継承事業の原資として充てられることも特徴です。自然と共に暮らしながら、決して途切れることのない大きな循環の環の中にあることを、将来の世代も感じ取っていけるでしょう。

まとめ|自然の流れに身を任せ、余白を楽しむ物づくり

「未来に対してこうしたいというより、今あるものを受け継いでいきたい」という思いが、同組合が持つ今後の展望です。無理に文化を継承させなければいけない、続かせていかなければいけない、と思う必要はなく、その時々で浮かんだアイデアを大切にしながら、変わるべきものと変わらないものを見極めていく、という姿勢で物づくりに取り組んでいます。

また、海外に視野を広げたい考えも持っています。マレーシアで開催された建築関係の展示会で、しな織の暖簾を展示してもらった際、海外の建築家から高い評価を得ました。日本の伝統工芸品に対する海外からの注目度は高く、新たな販路としての可能性があります。

伝統を守りながらも、現代の暮らしに寄り添った商品開発を通じて、新しい形の文化継承を実践している羽越のデザイン企業組合。その取り組みからは、持続可能な社会における物づくりの新しい可能性が見えてくるのではないでしょうか。