アフリカの子どもたちに学校給食を、日本の大学生に学びを – NPO法人せいぼ

設立の経緯|自分が死ぬまでの時間で、次世代に貢献できる方法を探した

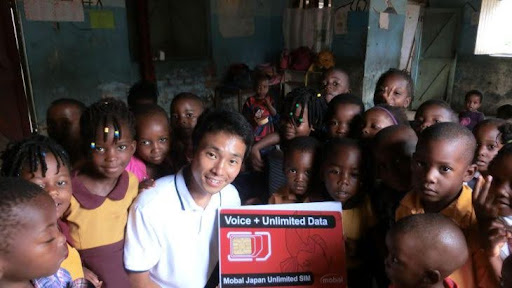

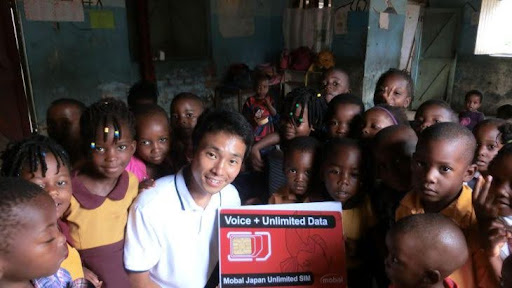

1食15円の学校給食が、未来を変える力になる。アフリカ・マラウイで18,000人の子どもたちに学校給食を届けるNPO法人せいぼの代表である山田氏は、学生や企業を巻き込みながら「食と教育」を軸に活動を広げています。

山田氏はもともと、特にアフリカへ焦点を当てようとは思っていませんでした。「世界が変わっていく中で、自分が死ぬまでの時間で次の世代に貢献できる方法に興味がありました。東南アジアだったかもしれないし、アフリカの違う国だったかもしれません」と語ります。2016年にマラウイで学校給食支援と職業訓練センターを設立していたトニー・スミスという方に出会ったことが、団体設立の経緯になったそうです。

小さい頃、カトリック教会で手伝いをした経験から、多くの人の前に立ち、世の中に影響を与えられる人になりたいと思っていたとのことです。

現在では18,000人の子どもたちに直接給食を届けている

2025年8月現在、マラウイ国内の小学校や幼稚園などといった施設で、毎日18,000人以上にも及ぶ子どもたちに給食を提供している同団体。給食は単なる食事ではなく、子どもたちが学校に通う動機になり、地域コミュニティの基盤を支えているものと捉えています。

日本の子ども食堂のように、マラウイでも、学校に行けない子どもたちが自然発生的に集まる場所ができ、お母さんたちが先生代わりをしています。政府が関わっていないNGOのような場所が増え、NPOの支援する仕組みが役立つ場所が増えたことも、学校給食を届けられる数が増加する背景にありました。

マラウイでの活動は、もともとJICA(国際協力機構)が支援していた小学校の引き継ぎから始まりました。現在はフランチャイズモデルを使用し、校長や村長が認めた学校に給食を届けています。現地ではNPO法人「Seibo Maria Malawi」が運営を担い、7人のスタッフを雇って給食を配布。実際に料理をしてくれるのは、地域のお母さんたちのボランティアです。

一方、日本ではNPO法人せいぼが活動資金を集めています。方法は大きく3つ。寄付、コーヒーや紅茶などのお礼品販売(定期便として事業化も)、学校や企業に向けた教育プログラム。教育プログラムでは、学生がソーシャルビジネスを学びながら、自分で支援を広める活動に挑戦しています。

学生を育成することで、企業の就活にも応用できるように

活動の柱の一つにあるのは「教育」です。小学生から大学生までを対象にしたワークショップでは環境問題から始まり、マラウイの学校給食支援の仕組み、そしてソーシャルビジネスやフェアトレードに至るまで、段階的に学べるプログラムを設計。

学生自身がコーヒーや紅茶を販売し、支援の輪を広げる体験を通じて、社会課題への理解を深めています。これらの経験は就職活動にも活き、CSRやSDGsを理解した人材育成にもつながっているとのことです。

小学生は手書きでレポートを書いたり、ギフトレターを作ったり。また同じ年齢の子どもたちの学校給食について学ぶことにより、保護者からの評価も厚いのだそうです。大学生ではマーケティングや経営を専攻している層が興味を持っており、年齢に応じてワークショップの内容は異なるのが特長です。

こうした探究的な学習をマラウイ現地の知識を持ったスタッフ直々に学べることにより、大学生も就活に役立てられるなどのメリットがあります。

一般的なNPOと異なるのは、同団体がビジネス観点も重要視しながら活動資金を調達している点。社会課題解決の視点だけではなく、実際にお金を生み出すにはという実務的な視点も絡んでいることから、学生にとっては他にはない学びの機会になります。

食・教育・子どもをキーワードに企業のCSR活動にも貢献

学校で行っていることが企業にも通じる時代になっている、とも山田氏は語ります。サステナビリティ報告義務化の動きもあり、上場企業だけではなく多くの企業でサステナビリティへの関心は高まっているのが現実。同団体の活動を企業に評価され、企業向けにプレゼンテーションやワークショップを行う機会も多いです。

例えば共同印刷株式会社のTOMOWELでは高校生・大学生が探究的学習についてプレゼンし、社会人と学生でお互いに話したりする機会がありました。

企業とのコラボレーションの形は多種多様。たとえば、byFoodというサービスが挙げられます。株式会社テーブルクロスが運営しており、インバウンドの方々が日本で食事をする際にアプリで予約すると、150円が上乗せされ、その金額が学校給食につながるというものです。

さらに他の企業事例では、オフィス内でマラウイコーヒーを導入したり、高校生や大学生を招いてイベントを開いたりしています。このように、ただアフリカの子どもたちの食を支援する枠にはとどまらず、日本国内でも新しい価値を生み出せるよう尽力しています。

今後の展望|NPO×学校×企業の結びつきを強固に

今、同団体が直面しているのは、コーヒー豆価格の高騰や輸送・貯蔵の課題です。マラウイは内陸国であり、豆を港まで運ぶ間に劣化が進むリスクがあります。さらに、マラウイ産コーヒーの認知度を高めるプロモーションも急務となっています。

一方で、2025年12月からは現地農園と直接提携し、トウモロコシを仕入れて給食を自前で作る新たな試みをスタートする予定。コーヒーに頼らない持続可能な資金源の模索も続けています。

「食と教育」を通じて次の世代に貢献したい。NPO・学校・企業が強く結びつくことで、より多くの子どもたちに機会を届けられるはず、と、山田氏は語りました。