京都の伝統工芸の未来を考える|特徴や有名なお土産まで幅広く解説

Contents

千年の都として栄えてきた京都は、日本の伝統工芸の中心地として重要な役割を果たしています。京都の伝統工芸の発展には、宮廷文化による高度な技術と美意識の醸成や茶道・能楽などの伝統文化との密接な関わり、そして豊富な水資源と良質な原材料の存在が、その土台を形作ってきたといえます。

しかし近年、生活スタイルに海外の文化が取り入れられたり、また後継者が不足していたりといった理由から、伝統工芸にも危機が迫っています。特に「値段が高い」というのは深刻かもしれません。

この記事を読む方の多くは京都の伝統工芸をやってみたい、体験してみたい、買ってみたいと思っている方だと思います。

そこで、この記事では令和の京都の伝統工芸に焦点を当て、京都の伝統工芸の魅力やおすすめのお土産品、またサステナブルな未来を考えます。

京都の伝統工芸とは?その特徴と魅力

まず、京都の伝統工芸とはそもそもどこに魅力を構成する要素があるのか、を解説します。主なポイントは以下の2つです。

独特の美意識である「みやび」

京都の伝統工芸の最大の特徴は、「みやび」と呼ばれる洗練された美意識が根底にあることです。これは宮廷文化から育まれた優美さと、茶道や能楽などから影響を受けた簡素な美しさが融合したものです。

「みやび」を構成する要素には、さまざまなものが挙げられます。

- 自然界を表現するような色彩

- 繊細な文様や装飾

- 道具や材料への深い理解

- 余白の美しさ

- 使い手への配慮

まだ他にも多数挙げられますが、上記の主な要素は京都の伝統工芸品の大きな特徴だといえるでしょう。

職人文化と技術継承

京都の職人文化は、単なる技術の伝承にとどまりません。徒弟制度による学びでは、基礎技術の徹底的な習得はもちろんのこと、師匠の技を間近で観察し、生活全般を通じた学びが重視されています。

また、各工房は固有の技法や道具、秘伝の製法を持ち、それらは家系による継承によって守られてきました。

さらに、職人同士の技術交流や共同での材料調達、展示会や品評会の開催などを通じて、強固なコミュニティが形成されています。このような環境が、技術の発展と継承を支えているのです。

今では地方独立行政法人京都市産業技術研究所により「伝統産業技術後継者育成研修」も毎年実施されており、職人文化の継承が徹底的に行われています。

京都で有名な伝統工芸品とその魅力

次に、京都で有名な伝統工芸品と魅力について解説します。

京焼・清水焼

京焼・清水焼は、平安時代末期から続く京都を代表する陶磁器です。

高火度焼成による堅牢性、還元焼成による深い発色、そして釉薬の複雑な重ね掛けといった独自の焼成技術を特徴としています。装飾技法も多彩で、青と白の染付、多彩な色絵、金や銀による装飾など、様々な表現方法が確立されています。

用途も多岐にわたり、茶道具としては茶碗や水指、建水などが、また食器としては飯碗や皿、向付などが、そして花器や置物なども制作されています。

西陣織

室町時代から続く西陣織は、複雑な紋様を織り出す技術の粋です。応仁の乱後、西陣地域に織物職人が集まったことに始まり、現在も日本の絹織物を代表する存在として世界的に認められています。西陣織は特に有名な商品であるため、知っている人も多いのではないでしょうか。

技術面では、多様な織組織による表現や緻密な紋様表現、金銀糸の使用技術が特徴的です。素材へのこだわりも強く、最高級の生糸や金糸・銀糸を使用し、染料の選定と染色技術にも細心の注意が払われています。

正装用の袋帯やカジュアルな名古屋帯、浴衣用の半幅帯など、さまざまな種類の帯が代表的です。着物地も、礼装用から訪問着用、付下げ用まで幅広く制作されています。

京友禅

手描き友禅の繊細な図柄と色彩は、着物文化の象徴として広く知られています。江戸時代に扇絵師・宮崎友禅斎によって確立されたこの技法は、以来、京都の代表的な染色技術として発展を続けてきました。

デザインモチーフは非常に豊かで、四季の花鳥や風景、流水といった自然文様、有職文様や吉祥文様、幾何学文様といった伝統文様など、多岐にわたります。

近年では、スカーフやストール、ハンカチ、バッグといった現代的なアイテムや、タペストリーやクッションカバー、のれんなどのインテリア製品、さらにはTシャツやブラウス、ドレスといったアパレル分野への展開も見られます。

京扇子

平安時代から続く京扇子は、実用性と芸術性を兼ね備えた工芸品です。その製作には高度な技術と繊細な感性が求められ、現代でも夏の必需品として高い人気を誇っています。

用途によって様々な種類があり、日本舞踊用や能楽用、歌舞伎用の舞扇、茶道用の茶扇、儀式用の御扇、そして日常使いの扇子など、それぞれの目的に応じた細やかな工夫が凝らされています。

京都伝統工芸を応用したおすすめのお土産3選

京都の伝統工芸品をお土産にしたい、と思っている方も多いでしょう。そこで、おすすめのお土産商品を紹介します。

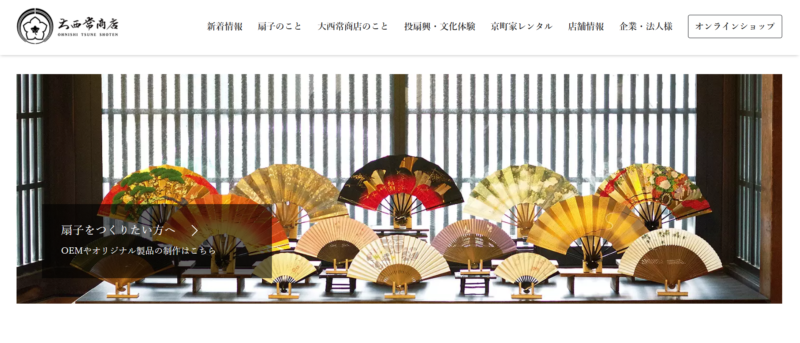

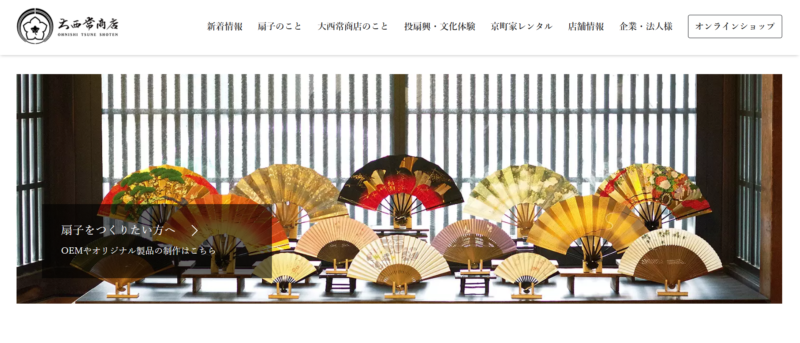

ルームフレグランス|大西常商店

京扇子の老舗メーカーである「大西常商店」から提供されているルームフレグランスは、扇子用に加工された「扇骨」をリードスティックに仕立てた商品です。京扇子から作られたという由緒正しさや、また時間の経過とともに香りを楽しめることが特徴といえます。

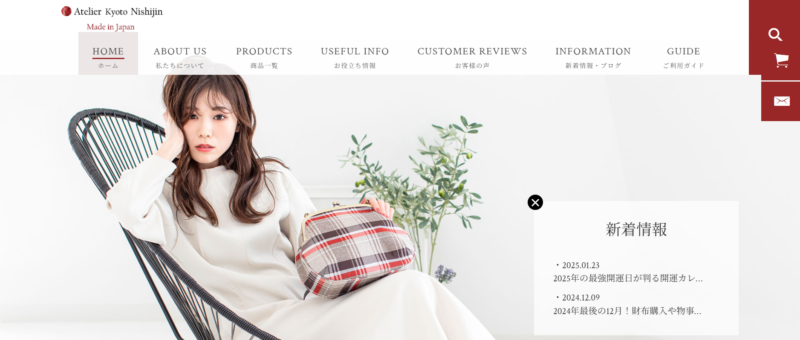

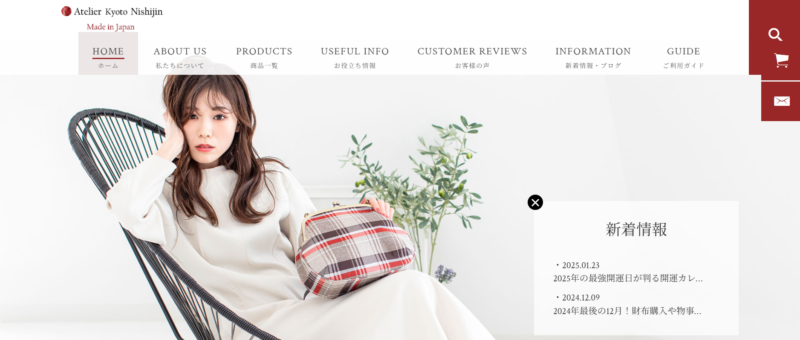

西陣織ポーチ|Atelier Kyoto Nishijin

Atelier Kyoto Nishijinから発売されている西陣織のポーチは、千鳥格子に迷彩柄を組み合わせたファッショナブルな柄が特徴のアイテムです。

ファスナーの引手は京都の伝統工芸品として知られる「京組紐」が使用されており、ポーチとのバランスが丁度良いおしゃれさを演出しています。特別な日に持っていくポーチとしても、また普段使いとしても1ランク上のおしゃれを楽しめるでしょう。

京焼・清水焼のボウル|陶謙窯

「開かれた窯元」として知られる陶謙窯は、青の濃淡が魅力的な京焼・清水焼のボウルです。グラノーラをよく食べる方にとってはグラノーラボウルとしても機能し、伝統工芸の焼き物ならではの手仕事のあたたかみが感じられます。

京都伝統工芸の現状と未来の課題

最後に、京都伝統工芸の現状や未来について考察します。現代社会における物価の高騰や生活スタイルの変化によって伝統工芸のサステナビリティも危うくなってきています。

現代社会の変化と伝統工芸

伝統的な工芸品への需要は減少傾向にあります。伝統工芸品は総じて数万円程度など高額になることが多く、品質は確かであるものの、なかなか手に取りづらいのが実情です。

特に若い世代の興味を引くために、現代的なデザインや用途の開発が求められています。この課題に対して、多くの工房や職人たちは積極的に取り組んでいます。

伝統的な技法や素材を活かしながら、現代のライフスタイルに合った新商品を開発したり、若手デザイナーとのコラボレーションを行ったりするなど、様々な試みが行われています。

職人不足の課題

職人の高齢化と後継者不足は、多くの伝統工芸が直面する深刻な問題です。技術の継承には長年の修行が必要であり、経済的な不安定さも相まって、若手の参入が困難な状況が続いています。

この課題に対しては、行政や業界団体による支援体制の整備が進められています。職人養成学校の設立や、修行期間中の経済的支援、若手職人の作品発表の機会提供など、様々な取り組みが行われています。また、デジタル技術を活用した技術記録や、効率的な生産方法の開発なども進められています。

サステナビリティとの融合

現代社会において、環境への配慮やエシカル消費の重要性が増す中、伝統工芸はこれらの価値観と非常に相性が良いと言えます。例えば、竹や木材などの再生可能な自然素材を活用した製品づくりや、環境に優しい染料の開発と使用など、伝統工芸が取り組むべき領域は広がっています。

また、「壊れたら修理して使い続ける」という日本の伝統的なものづくりの精神は、長く使える製品を求める現代の消費者の価値観と一致しています。このような取り組みを通じて、伝統工芸はサステナブルな価値を提案し、エシカル消費への貢献を深めています。

サステナビリティへの取り組み

環境への配慮がますます重要視される現代社会において、伝統工芸はその独自の価値観と技術を活かし、サステナブルなライフスタイルを提案する大きな可能性を秘めています。

自然素材の活用と再評価

伝統工芸品の多くは、竹や木材、漆、陶土などの自然素材を使用しています。これらは再生可能であり、使用後の廃棄時にも環境への負荷が少ない点が評価されています。特に竹は成長が早く、伐採後も短期間で再生するため、環境に優しい素材として注目されています。

また、地域ごとの特性を活かした素材選びは、地元経済の活性化や地域の伝統文化の継承にも寄与します。

修理・補修文化の推進

「壊れたら捨てる」のではなく、「修理して使い続ける」という価値観は、日本の伝統工芸品が持つ大きな魅力です。たとえば、陶器の金継ぎや漆器の補修技術は、壊れたものに新たな美しさを加え、さらに長く使えるようにする知恵が込められています。

この修理文化は、資源の無駄遣いを防ぎ、サステナブルな社会の実現に貢献します。

サステナブルな価値観の再評価

伝統工芸が持つ「ものを大切にする」という価値観は、現代のサステナビリティの考え方と深く結びついています。一つの製品を長く愛用し、その背景にある技術や文化を尊重する姿勢は、消費行動におけるエシカルな選択肢として再評価されています。

このような伝統工芸品の価値観は、環境問題に対する意識を高めるだけでなく、人々の生活に豊かさをもたらす要素となっています。

まとめ

京都の伝統工芸は、職人不足や高齢化といった課題を抱えながらも、その価値を再評価する動きが進んでいます。長く受け継がれてきた伝統を守るだけでなく、新しい技術や価値観を取り入れることで、現代社会に適応した革新が求められています。

伝統と革新の両立は、京都の伝統工芸が未来へと続くための鍵となります。訪れる人々にとって、これらの工芸品を通じて日本文化の深みや美しさを体感できることは、かけがえのない体験となるでしょう。京都の伝統工芸が持つ可能性と魅力を再確認し、その価値を次世代に伝えていくことが、私たちの使命とも言えます。