STEM教育・STEAM教育とは?特徴・メリットや国内外の事例を解説

Contents

近年、科学や技術の急速な進歩に伴い、子どもたちに求められる能力も変化しています。論理的思考や問題解決力、創造性を育む教育として注目されているのが「STEM教育」です。さらに芸術分野を加えた「STEAM教育」も広がりを見せ、国内外で多くの学校や企業が導入を進めています。

この記事では、STEM・STEAM教育の特徴や背景、導入することで得られるメリット、そして世界と日本の事例を解説していきます。

STEM教育とは?その定義と成り立ち

STEM教育は、科学・技術・工学・数学の4分野を組み合わせ、知識を実生活の課題解決に生かすことを目的とした教育方法です。暗記や単発の学習にとどまらず、観察や実験、設計、振り返りを繰り返すことで、論理的な考え方や問題解決の力を育てます。成果だけでなく、過程や工夫も重視する点が特徴です。

STEMが重視される背景と目的

産業のデジタル化が進み、AIやデータの活用が日常化しました。変化の速い環境では、正解を当てる力よりも、問いを立て、仮説をつくり、検証する一連の流れを回せる力が求められます。

STEM教育の目的は、基礎的な数理や科学的な見方を土台に、技術を道具として使いこなし、現実の制約の中で最適な解を組み立てる力を育てることです。

学習内容と実生活をつなぐことで学ぶ意欲も高まります。

4分野それぞれの学びの特徴

STEM教育は、単に4つの分野を学ぶのではなく、それぞれの特性を組み合わせて学びを深める点に特徴があります。分野ごとの学びを理解すると、なぜSTEMが総合的に学ばれるべきなのかが見えてきます。

主な4分野の特徴は以下のとおりです。

- Science(科学):自然や社会の現象を観察・実験し、法則や原理を見つけ出す力を養います。

- Technology(技術):コンピューターや通信などの現代技術を理解し、情報を扱い活用する能力を高めます。

- Engineering(工学):設計や製作を通じて、課題を解決するための手順や応用力を身につけます。

- Mathematics(数学):数値や図形を用いて現象を正確に表現し、分析や予測を可能にします。

このように、各分野には独自の役割がありながらも、互いに補完し合う関係性があります。授業や探究活動では、複数の分野を組み合わせて課題に取り組むことで、より実践的で応用のきく学びにつながります。

STEAM教育との違いと特徴

STEAM教育は、STEMに芸術やデザインなどの「Arts」を加えた考え方です。数理的な正確さに加えて、感性や表現力を取り入れることで、機能性とともに人に伝わる魅力や使いやすさも追求します。

理論だけでは解決できない課題にも柔軟に対応できる点が、STEMとの大きな違いです。

芸術分野を加える意義

製品やサービスは性能だけで選ばれません。見た目の心地よさ、操作のわかりやすさ、物語性など、経験の質が価値を左右します。Artsを加える意義は、問題の定義や評価軸に人間中心の視点を持ち込むことにあります。

色や形、音、言葉の扱いを学ぶことで、アイデアの可視化や共有が進み、合意形成も円滑になります。結果として、使われ続ける解へと磨き上げやすくなります。

創造性と技術力を両立させる学び

創造性はひらめきだけでなく、制約の中で最適解を探る行為です。STEAMでは、材料や予算、時間などの条件を設定し、試作と評価をくり返します。その過程で、技術的な実現性と利用者の体験を行き来しながら、発想を具体化します。

設計図、模型、プレゼン資料などを通じて段階的に表現を洗練し、批評を受けて直す姿勢を育てます。技術力と表現力の両輪が、実践的な創造力を支えます。

芸術教育がもたらす感性の育成

感性は生まれ持った資質ではなく、観察や表現の積み重ねによって養われます。デッサンや音作り、映像制作などの活動は、細部に目を向ける力や構成を工夫する力を高め、必要な情報を見極める判断力を育てます。

こうして磨かれた感覚は、データや事実の背後にある人の感情や状況を理解する助けとなり、最終的に目的に合った使いやすい成果物づくりにつながります。

国語力や発表力とも結び付き、表現全体の質を高める効果があります。

分野横断的な学びの可能性

分野横断の学びは、実社会の課題に対応しやすい形です。例えば環境や健康の課題は、測定、分析、設計、説得のすべてが関わります。STEAMでは、複数教科の先生が協力し、共通の評価観点で成果物を見ます。

学びの記録をポートフォリオとして残し、工程の工夫や失敗からの学びも評価します。教室外の施設や地域と連携すれば、課題の発見から解決までの一連の流れを体験できます。

STEM教育のメリットと期待される効果

STEM教育は、知識を深めるだけでなく、自ら考えて行動する姿勢を育てます。計画を立て、実践し、改善を重ねる経験を通じて、自信や粘り強さが身に付きます。

また、教室外での活動や社会との関わりを通じて、学びの目的や意義を実感しやすくなります。

論理的思考力と問題解決力の育成

課題に対して、現状の整理、原因の仮説、検証計画、結果の解釈という手順を踏む習慣が身に付きます。数値や図で説明する場面が増えるため、論理の飛躍に気付きやすくなり、説明の順序や根拠の示し方も整います。

試行錯誤の記録を残すことで、うまくいかなかった理由を次へ生かせます。結果だけでなく過程を評価する文化が、挑戦を後押しします。

将来のキャリア形成への影響

社会の多くの仕事で、データの扱い方や自動化の考え方が求められています。STEM教育を受けた学習者は、基礎的な数理や情報の扱いに慣れ、未知の道具にも適応しやすくなります。

進学や就職の幅が広がり、研究、設計、分析、教育など多様な分野で力を発揮できます。SDGsに向けた取り組みでも、科学的な視点と協働の姿勢が役立ち、学び直しにもつながる土台となります。

チームワークや協働力の向上

プロジェクト型の学習では、役割分担や進行管理、意見の調整が欠かせません。異なる得意分野を持つメンバーと協力し合うことで、お互いの強みを引き出しながら目標達成を目指します。

発表や資料作成を通じて、相手に伝わる言葉の選び方や説明方法を意識するようになり、コミュニケーション力も向上します。

このようなチームでの経験は、将来の職場や地域活動など、さまざまな場面で生かすことができます。

日本におけるSTEM・STEAM教育の現状

日本では、小中学校でのプログラミング必修化や探究活動の導入により、STEM・STEAM教育の重要性が高まっています。学校と地域、企業が協力して取り組む事例も増えており、実体験を通じた学びが広がっています。

一方で、地域や学校によって環境や設備に差があり、継続的な取り組みには制度や支援の充実が求められます。

学校教育での取り組み事例

日本の学校では、STEM・STEAM教育の導入が広がりつつあります。小学校では2020年度からプログラミング教育が必修化され、生活科や算数・理科の学習と組み合わせて、データを収集し考察する活動が行われています。

中学校や高校では「総合的な探究の時間」を活用し、地域の環境問題や防災をテーマにした課題研究に取り組む事例も増加しています。理科や数学に加え、技術や美術と連動させた授業が計画されており、探究活動の記録を振り返り、評価の観点を統一する取り組みも進められています。

こうした実践は、生徒が学びの意味を理解しやすくし、将来の進路選択にもつながっています。

企業や自治体による教育支援

学校だけでは整備が難しい専門的な教材や体験機会を、企業や自治体が提供する事例も目立ちます。IT企業によるプログラミング講座や製造業による工場見学、地域企業と連携したプロジェクト型学習などは、生徒が実社会の技術や職業に触れる機会となっています。

自治体でも広島県やさいたま市のようにフォーラムを開催し、STEAM教育の施策や成果を共有する取り組みが進められています。また、愛知県では「STEM教育力強化事業」として産業界から支援員を学校へ派遣し、授業支援や教材開発を行っています。これにより、教員の負担を軽減しつつ実践的な教育が可能になっています。

地域差と普及への課題

設備や指導体制には地域差があります。機器の整備や教材の更新に費用がかかり、教員研修の時間も限られます。評価の仕組みが定まらないと、活動が単発で終わるおそれもあります。課題を減らすためには、共同で使える施設の整備、教材の共有、学びの記録の標準化が役立ちます。

外部人材の受け入れ手順を整え、学校と地域が長く続けられる形を作ることが大切です。

教育政策における位置付け

学習指導の改訂で、情報活用の基礎や探究が重視されました。理数科目の充実や高大接続の工夫も進み、研究や実習の場が広がっています。評価では、知識の理解に加えて思考、判断、表現の観点が取り入れられています。

学校間の連携や地域の施設の活用を促す制度設計が、取り組みの継続を支えます。保護者や地域への説明も、理解と協力を得るうえで欠かせません。

世界のSTEM・STEAM教育の先進事例とポイント

海外の先進事例では、学校教育と地域資源を結び付け、学習者が自ら課題を見つけて取り組める環境を整えています。

大学や企業、博物館などと連携し、実践的な経験を積める機会を提供することで、学びが社会と密接につながります。制度やコミュニティが継続的な活動を支えることも特徴です。

アメリカの先駆的プログラム

地域の大学や企業と連携したプロジェクト型学習が広く行われています。学校は地域の課題を教材化し、調査、設計、発表までをひと続きに計画します。州や地域の基準に合わせて評価の観点を整理し、成果物と過程の両方を見ます。

放課後のクラブ活動や競技会も豊富で、試作や発表の機会が多いことが特色です。学びの記録を進学や就職の資料として活用する流れも定着しています。

シンガポールの実践的カリキュラム

基礎学力の確かな定着を前提に、応用を重視した授業が組まれています。実験や製作に十分な時間を割き、失敗から学ぶ雰囲気を保ちます。課題は地域の生活や環境に根差し、学んだ内容の社会的な意味を確認します。

学校と外部機関が協力し、施設や指導者を共有する仕組みも整えられています。学習者の興味や得意を生かす選択の幅がある点も特徴です。

フィンランドの探究型教育

フィンランドでは、教科の枠を越えて現象を起点に学びを進めます。身近な出来事から問いを立て、計画、実行、振り返りを丁寧に繰り返し、理解を深めていきます。

学習者が主体的に学べるよう、教員は答えを与えるのではなく、適切な助言や方向付けを行います。

さらに、学校と図書館や博物館など地域の施設が連携し、学びの材料や情報源を充実させることで、探究の幅を広げています。

先進国事例から得られる成功の条件

成果を上げている国や地域には共通点があります。まず、学習の目的とゴールが明確で、関係者全員が同じ方向性を共有していること。次に、学校外の人材や施設を積極的に取り入れ、学びを現実社会と結び付けていること。

また、教材や活動記録を共有・活用できる仕組みが整い、改善のための振り返りが定期的に行われていること。さらに、教員が協力しながら専門性を高められる環境があり、負担が一部に偏らない体制になっていることです。こうした条件がそろうことで、取り組みが一過性で終わらず、地域に根付いた教育文化へと発展します。

日本が参考にできる取り組みの要点

基礎理解には、短時間で要点をつかめる動画や問題集が効果的です。学習計画を立て、動画視聴と演習を交互に組み合わせることで、知識の定着を促せます。視聴後は重要な内容をメモし、同じテーマを別の教材でも確認すると理解が深まります。

再生速度や難易度を調整できる点もオンライン学習の強みで、学んだことを簡単な発表や作品としてアウトプットすることで習熟度が高まります。

STEM・STEAM教育を学ぶ方法と活用のポイント

学ぶ側が自分の興味を起点に続けやすい方法を選ぶと、理解が深まりやすくなります。

学ぶ方法、活用の主なポイントとして以下があげられます。

- オンライン教材と動画学習の活用

- ワークショップや体験型イベントへの参加

- 学校外での自主学習とプロジェクト活動

- 企業や団体が提供する教育プログラムの利用

それぞれの方法には、準備の負担や学びの深さに違いがあります。特徴をつかみ、組み合わせて使うことで、日常の学びが一段と豊かになります。

それぞれ詳しく解説していきます。

オンライン教材と動画学習の活用

基礎の理解には、短時間で要点を学べる動画や基礎問題が役立ちます。目標と期限を決め、視聴と演習を交互に行うと定着が進みます。見て終わりにしないために、要点メモと復習の計画を作り、同じ内容を別の資料でも確認します。

自分の理解度に合わせて再生速度や難度を調整できる点がメリットです。学んだ内容は小さな作品や発表にして、説明する機会を作ると理解が深まります。

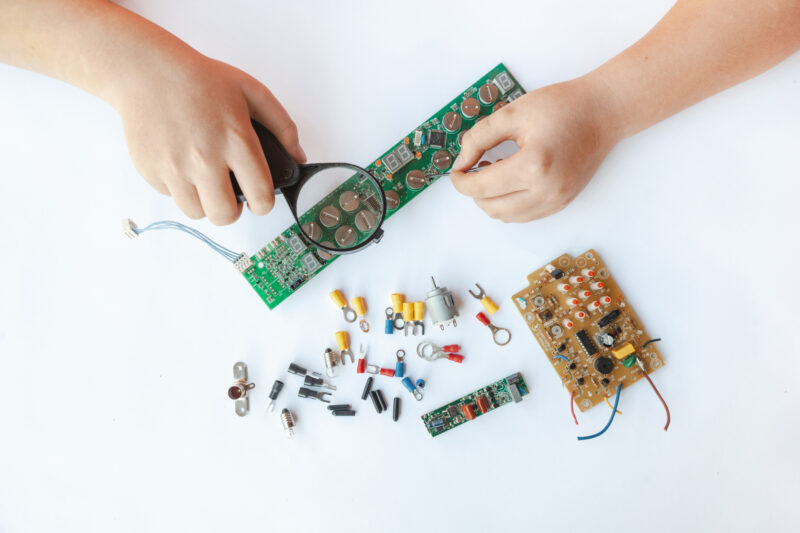

ワークショップや体験型イベントへの参加

科学館や大学の公開講座、企業の出前授業などは、専門家の指導を受けながら実験や製作に取り組める貴重な機会です。

少人数で行われる場合が多く、質問がしやすく、指導者の目が行き届きやすい環境で学べます。実際の器具や材料に触れることで、オンライン学習では得られない発見や理解が生まれます。

参加後は活動の内容や学びを記録し、次の学習につなげると効果が持続します。

学校外での自主学習とプロジェクト活動

自主的な探究活動では、課題を選び、観察や記録、仮説立案、検証、発表までの流れを自分で進めます。

計画の規模は小さくてもよく、期限と成果物をあらかじめ決めると続けやすくなります。観察結果や進捗はノートや写真、グラフなどで整理し、変化や特徴をわかりやすく記録します。

発表の場を家族や友人に設け、意見を聞くことで改善点を見つけ、次の活動に活かすことができます。

企業や団体が提供する教育プログラムの利用

企業やNPOの学習プログラムは、最新の道具や現場の視点に触れられる機会です。安全や倫理面の配慮が整っており、助言者のもとで安心して挑戦できます。応募条件や日程を早めに確認し、学校の学びと重ならないテーマを選ぶと効果が高まります。

参加後は学びを記録にまとめ、次の進路や活動にどう生かすかを言葉にします。継続して参加することで、関心分野が明確になります。

まとめ|STEM・STEAM教育で未来を切り拓く力を育てよう

STEM教育は科学・技術・工学・数学を組み合わせ、観察や設計、検証を通して実社会の課題解決力を育てます。Artsを加えたSTEAM教育は、感性や表現力を取り入れることで、機能性と魅力を兼ね備えた成果を生みやすくします。

日本や海外の事例に共通しているのは、明確な探究の流れ、外部との積極的な連携、そして過程も成果と同じように評価する姿勢です。

学び方はさまざまですが、記録と振り返りを続けることで、興味を確かな力へと育てることができます。