LGBTQIAの種類や現状とは?ジェンダー平等の実現を目指す世界を徹底解説

Contents

2021年に開催された東京オリンピックでは、これまでにない規模でLGBTQIA+の選手たちが参加し、世界中から注目を集めました。

この大会を機に、性の多様性について考える人が増えています。日本では電通ダイバーシティ・ラボの調査によると、LGBTQ+層に該当する人は全体の8.9%。つまり約11人に1人が性的マイノリティということになります。

LGBTQIAという言葉を耳にしたことがあっても、具体的に何を指すのか分からない方も多いのではないでしょうか。

実は、性的マイノリティには「ゲイ」や「レズビアン」以外にも、さまざまなアイデンティティが存在します。

この記事では、LGBTQIAの基本的な意味と、一人ひとりが多様性を尊重し、誰もが自分らしく生きられる社会を築くためにできることをご紹介します。

ぜひ最後まで読み、ジェンダーの種類や平等への実現のための理解に役立ててみてください。

LGBTQIAって何?ジェンダー平等に向けて

LGBTQIAとは、「からだの性」と「こころの性」が一致しない人、性的志向が異性ではなく「同性や両性」の人などを指します。読み方は、「エルジービーティーキューアイエー」です。「からだの性」と「こころの性」が一致していて異性愛者の人を「性的マジョリティ(多数派)」と呼ぶのに対し、LGBTQIAの人は「性的マイノリティ(少数派)」とも呼ばれます。

性的マイノリティに関する用語

まずは性的マイノリティに関する用語を説明します。

- 性自認:自分で自分の性をどのように認識しているのか(こころの性)

- 生物学的性:生物学的な特徴から判断される性(からだの性)

- 性的志向:自分が好きになる相手の性

「こころの性」「からだの性」「好きになる相手の性」を踏まえて、LGBTQIAを説明します。

LGBTQIAとはそれぞれどのような意味?

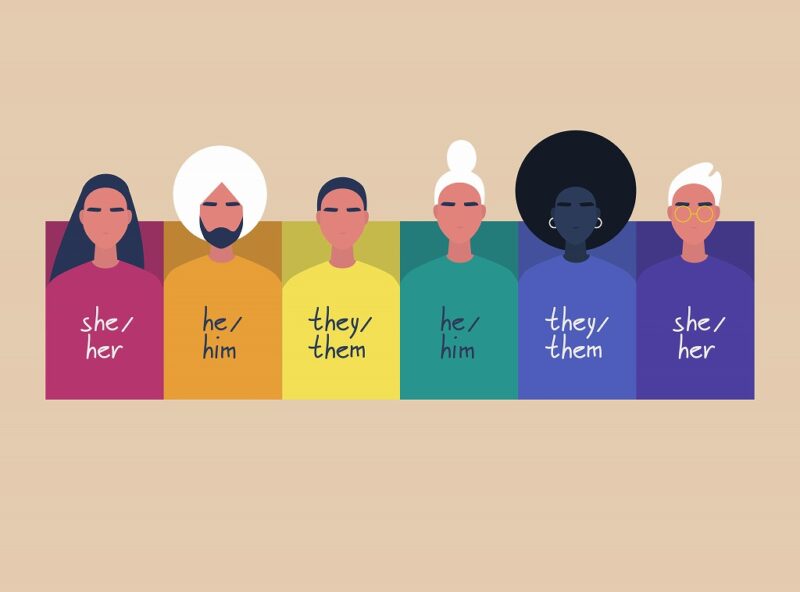

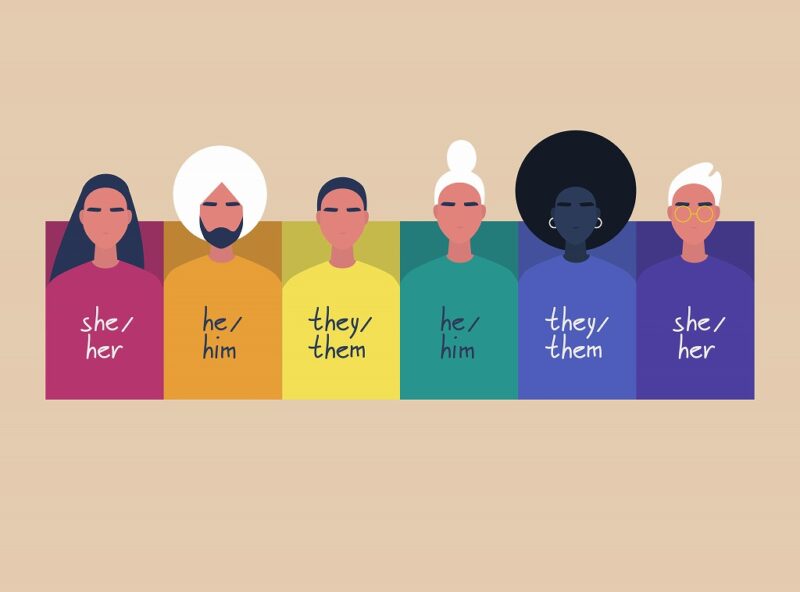

LGBTQIAをそれぞれ詳しく説明していくと下記の通りです。

- L(レズビアン):身体的性と性自認が女性で、恋愛対象も女性である人

- G(ゲイ):身体的性と性自認が男性で、恋愛対象も男性である人

- B(バイセクシャル):性別を問わず、男性・女性どちらにも恋愛感情を抱く人

- T(トランスジェンダー):出生時に割り当てられた性別と、自分の性自認が異なる人

- Q(クエスチョニング):自分の性別や性的指向がわからない、決められない、または決まっていない人。クィアは多様な性のあり方を包括的に表す言葉としても使われる

- I(インターセクシャル):現在では「DSDs(体の性のさまざまな発達)」と呼ばれ、体の性の発達が、一般的な発達とは生まれつき一部異なる女性・男性の体の状態を指す

- A(アセクシャル):他者に対して恋愛感情や性的魅力を感じない、または感じにくい人

少し前まではLGBTQという呼ばれ方をされていましたが、今ではIAが加わったLGBTQIAと言われることもあります。また、LGBTQIAの後に「+」が付けられることがあります。これは、その他にも多様なセクシュアリティが存在することを示すためです。性のあり方は、まさにグラデーションのように多様で、これらの7つの文字だけでは表現しきれない豊かさがあります。

日本のLGBTQIA+に対する現状と課題

次に、日本ではLGBTQIA+に対してどのような現状があるのかを詳しく解説します。

法制度の現状

LGBTに対する日本の法整備は、先進国の中でも遅れをとっています。

2023年にはLGBT理解増進法が成立しましたが、同性婚を法的に認める制度はまだありません。

世界的に見れば、すでに30以上の国と地域で同性婚が合法化されているにもかかわらず、日本は先進7カ国(G7)の中で唯一、同性婚を認めていない国です。このため、同性カップルは相続や税制優遇、医療同意などの権利を得ることができず、生活上で大きな不利益を被っています。

ただし、自治体レベルでは動きが進んでおり、パートナーシップ制度を導入する地域は増加しています。2023年時点で、全国の人口の約7割をカバーする自治体で利用が可能となっています。とはいえ、この制度も法的拘束力がないため、社会的認知や行政サービスの一部でしか効力を発揮しません。法制度の全国的整備は依然として大きな課題です。

職場での現状

ゲイやバイセクシャルの男性は、異性愛者と比較しても自殺未遂リスクが約5.9倍も高いというデータもあり、適切な理解と配慮が急務です。職場での差別やハラスメントが、当事者の精神的負担を増大させています。

近年ではダイバーシティ推進を掲げる企業が増え、LGBTQIA+に配慮した社内規定や相談窓口を設けるケースも広がりつつあります。たとえば「同性パートナーを福利厚生の対象に含める」「トランスジェンダー社員が性自認に沿ったトイレや制服を利用できるよう制度を改定する」などの取り組みが進んでいます。しかし、中小企業を含めると取り組みが十分に行き渡っていないのが実情です。

教育現場での現状

学校現場においても課題は多く存在します。文部科学省は性的マイノリティの子どもたちに配慮した教育指導を進めていますが、現場の教員が知識や理解を十分に持っていないことが問題視されています。

性的少数者の子どもたちはいじめや孤立のリスクが高く、特にトランスジェンダーの子どもが制服やトイレの利用をめぐって苦痛を強いられるケースもあります。

当事者の声

LGBTQIA+をめぐる議論にはさまざまな立場があります。その中で、ゲイバー店員として活動するカマたくさんは「LGBTなんてくくりがまずいらない」と発言しています。当事者の声として、少し違った角度からの考え方をご紹介します。

LGBT運動への違和感

カマたくさんは「LGBTへの差別をなくそう」と声を上げる人の多くが当事者ではないことに違和感を覚えると語っています。運動そのものを否定しているわけではありませんが、当事者の立場から見ると“誰が中心になっているのか”に疑問が残るという意見です。

個人の好き嫌いと差別の線引き

また、法的権利や制度上の不利益は是正されるべきだと認めつつも「個人の好き嫌い」まで差別とされるのは違うのではないか、とも指摘しています。生理的に苦手に思う感覚まで規制してしまうと、逆に多様性を狭めてしまうのではないかという考え方です。

特別扱いではなく自然な受容

カマたくさんは「マイノリティだからといって特別扱いされたいわけではない」とも話しています。むしろ、多様性は“特別なもの”として取り扱うのではなく、“当然の前提”として社会に存在してほしいという立場です。

セクシュアリティを血液型のように扱う理想像

理想の社会について、カマたくさんは「セクシュアリティは血液型くらいの感覚でいい」と語ります。つまり、あなたはあなた、私は私、という自然な距離感で、特別視せずに当たり前の個性として受け止められる社会が望ましいという視点です。

自己責任論とサバイバルの知恵

さらに、「他人を変えるより自分が変わる方がずっと簡単」という考え方も示しています。これは一見するとドライに感じられるかもしれませんが、現実の中で自分を守りながら生き抜くための姿勢として説得力があります。

ジェンダーの多様性が広まる社会に向けて、私たちにできること

制度の整備だけでは本当の意味での多様性を受け入れる社会にはなりません。大切なのは、私たち一人ひとりの意識と行動の変化です。ここでは、日常生活の中でできる具体的なアクションをご紹介します。

1. 言葉の選び方を見直す

恋愛対象の性を決めつけない

従来の「男性→女性」「女性→男性」という恋愛観だけが「普通」ではありません。同性同士のカップル、性別を問わず人を愛するバイセクシュアルの人、誰に対しても恋愛感情を抱かないアセクシュアルの人など、愛のかたちは人それぞれです。

避けたい表現例

- 「彼氏(彼女)いる?」

- 「結婚はまだ?」

- 「いい人見つけなよ」

- 「普通は異性を好きになるものでしょ」

より包括的な表現例

- 「パートナーはいる?」

- 「大切な人はいる?」

- 「恋人」「お相手」(性別を特定しない表現)

- 「もしパートナーシップを考えている人がいたら」

性別を前提とした会話を避ける

日常会話の中で、無意識に性別役割を強化している場面があります。

見直したい表現

- 「男らしく」「女らしく」

- 「男のくせに」「女だから」

- 「お父さんは働いて、お母さんは家事」

- 「将来は花嫁さんになりたい?」(子どもに対して)

より包括的なアプローチ

- 「自分らしく」「あなたらしく」

- 個人の特性や能力に注目する

- 多様な家族のかたちを認める

- 子どもの将来の選択肢を制限しない

2. アウティングの防止 – 信頼を守る責任

アウティングとは、本人の同意なしに、その人の性的指向や性自認を第三者に暴露することです。これは当事者にとって生命に関わる深刻な問題となる可能性があります。

2015年に起きた一橋大学アウティング事件では、同級生にアウティングされた学生が自殺するという痛ましい事件が発生しました。この事件は、アウティングの深刻さを社会に知らしめる契機となりました。

カミングアウトされたときの適切な対応

もし誰かがあなたにカミングアウトしてくれたら、それは非常に大きな信頼の証です。以下のような言動は行わないようにしましょう。

- 「え、そうなの?全然見えない!」

- 「いつから?」「原因は?」

- 「治せるんじゃない?」

- 「秘密にしておいたほうがいいよ」

言葉の使い方ひとつを意識することによって、多くのセクシャルマイノリティと呼ばれる人たちの支えとなります。

3. アライとしての積極的な行動

アライとは、LGBTQIA+の人々を理解し、支援する人のことです。当事者でなくても、多様性を支える重要な役割を担います。

個人レベルでできること

- 正しい知識を身につける継続的な学習

- 差別的な発言に対する適切な指摘

- LGBTQIA+フレンドリーな企業の商品・サービスの選択

- プライドイベントへの参加

- SNSでの正しい情報発信

コミュニティレベルでできること

- 地域のダイバーシティイベント企画

- 図書館や公民館での関連書籍の充実提案

- 地方議員への政策提言

- 企業のD&I推進活動への参加

4.継続的な学びと成長

多様性への理解は一度身につければ終わりではありません。社会の変化とともに、新しい概念や課題が生まれます。謙虚な姿勢で学び続けることが大切です。例えば下記の記事では、ジェンダーへの理解を深めるための映画を紹介しています。

完璧でなくても、行動することから始めましょう。間違いがあれば素直に謝り、修正すればよいのです。何もしないことよりも、不完全でも一歩を踏み出すことの方がはるかに価値があります。

まとめ

ジェンダーや性の多様性について議論が活発になると、必ずといっていいほど「昔はそんな人いなかった」「最近急に増えた気がする」という声を耳にします。しかし、これは大きな誤解です。性的マイノリティの人々は昔から存在していました。ただ、社会の偏見や差別を恐れて、自分らしさを表に出すことができなかっただけなのです。

多様性を受け入れ、誰もが自分らしく生きられる社会は、すべての人にとってメリットがあります。自分と異なる背景を持つ人々との出会いは新しい学びをもたらし、創造性やイノベーションを生み出します。また、「こうあるべき」という固定観念から解放されることで、私たち自身も自分らしい生き方を選択できるようになります。

ジェンダー平等の実現は、女性の権利向上だけを意味するものではありません。

すべての人が性別や性的指向、性自認に関係なく、平等な機会と尊厳を持って生きられる社会を目指すものです。そのためには、今まで当たり前だと思っていた固定観念や偏見を見直し、一人の人間としてその人自身を理解し、尊重することが不可欠です。

性別役割への期待、恋愛や結婚に対する価値観、家族のあり方に関する考え方——これらすべてを一度立ち止まって見つめ直してみてください。あなたの中にある「普通」や「当たり前」は、本当にすべての人に当てはまるものでしょうか。多様な生き方、愛のかたち、家族のあり方があることを認識し、それぞれを等しく尊重する姿勢を持つことが、誰もが生きやすい社会への第一歩となるのです。